飯島町OS — 崖上と崖下に響く源平の残響と救済の構造

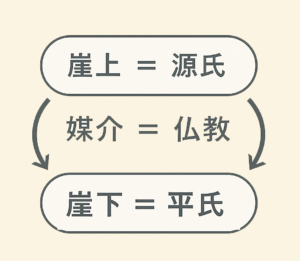

飯島町の核は、「崖上と崖下」という地勢そのものが編み出す二重構造にあります。上段に刻まれた武家の秩序(源氏)と、段下に沈潜した祈りの層(平氏・仏教)が、互いの残響として地域の精神をかたちづくりました。

2. 源氏の正統派空間――系譜と城郭の証言

飯島氏は清和源氏の流れ(満快流=片切氏一族など)を引き、「飯島」の地名そのものを名乗りとした豪族です。寿永年間に築かれたとされる飯島城は、源氏的規範と武家権威の「可視化の装置」として機能しました。

戦国期には広域の軍事ネットワークに接続し、最終局面での抗戦・没落という軌跡までが、地域に“正統の武家精神”の残響として刻まれています。

3. 平氏の余響――揚羽蝶という死生のメタファー

平氏の家紋である揚羽蝶は、敗者の記憶とともに、変態=死と再生を象徴する強力なモチーフとして、この地域の記憶に刻まれています。

蝶の生態が喚起する「転生・蘇り」のイメージは、崖下に漂う祈りの層と響き合い、飯島町のOSに救済のしくみをしっかりと伝えているのです。

これは単なる蝶のデザインにとどまらず、共同体の死生観を更新する再起動のしくみとして働いています。

4. 媒介としての仏教――臨済禅の精神性

この地域の武家は「どの神に拠るか(中央か土着か)」という選択を迫られました。その緊張を和らげ、折り合いをつけたのが禅(とくに臨済)です。

臨済は見性と公案を通じて直感的な悟りを促し、人が自分の内側に「死を超える感覚」を持てるようにしました。それは外からの祈りや制度に頼らず、心の奥に救済を確保する仕組みとなったのです。

5. 結び――国家OSにおける飯島町の位相

飯島町は、源氏が示した秩序と、平氏や仏教がもたらした救済を、崖という地形に重ねて表現した「二重のOSの実験場」といえます。

崖上の規範と崖下の祈り、その行き来こそが共同体を繰り返し再生させる仕組みでした。揚羽蝶の記憶と臨済禅の内的刷新が、今もなお「生き方の作法」として静かに受け継がれているのです。

1. 二重空間の舞台――崖上の城と崖下の祈り

天竜川西岸の段丘に築かれた飯島城は、源氏系の飯島氏が地域支配を可視化した拠点でした。台地の縁が張り出す要害の地勢は、軍事と統治の「上段」を象徴しています。

一方、段下の日方磐神社(旧・御所権現)は、敗者や漂泊者の物語を受け止め、仏が神の姿となって現れる救済の祈りを積み重ねてきました。こうして「上=制度」と「下=祈り」が呼応し、飯島町のOSは二重化していったのです。

飯島町は、崖上=源氏の正統と崖下=平氏の余響が折り重なる二重空間。武家の規範(源氏)と仏教的救済(平氏の象徴)を媒介に、死生と再生のモードを地域OSに書き込んだ。揚羽蝶(平氏紋)や禅の精神性は、その残響をいまに伝える。

-150x150.jpg)