南木曽町OS — 龍蛇を鎮め、道を通す“峠の調停核”

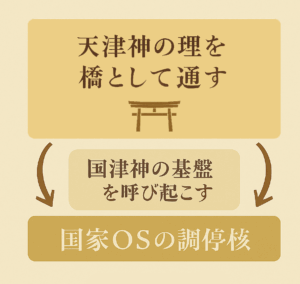

南木曽は、険しい山峡に龍蛇の地脈を宿しながらも、そこに道と橋を通してきました。国津神の荒ぶる力を鎮め、天津神の理(ことわり)を通す。

—その交点に立ち、中央と地方をむすぶ“峠の調停核”として機能してきました。

ここでは「蛇抜け」に象徴されるように、地がうねり、水が奔ります。そのうねりは、しばしば国津神の荒ぶりとして、人々に試練を与えます。

南木曽は、龍蛇の荒ぶる地脈を鎮めながら、祈りと技によって天津の理へと“通す”ことを選んだ地でした。それこそが南木曽のOS――「鎮めて通す理」の地と言えます。

1. 地霊の奔流――“蛇抜け”に宿る国津の力

「蛇抜け」とは、南木曽で語り継がれる土石流災害の古語です。

谷の蛇が抜け出すように山が崩れ、黒い水が奔る——それはまさに国津神の怒りの顕現でした。人々はその荒ぶる地霊を“鎮める対象”として畏れ敬い、地名や祠にその記憶を刻みました。

2. 道と橋――天津の理を通す技

東山道・吉蘇路・中山道が交わるこの地は、中央と地方を結ぶ要衝でした。

峠に橋を架け、道を通すことは、単なる交通の整備ではなく「天津神の理」を地上に通す祈りの行為でもあったのです。荒ぶる自然の上に秩序を通す——それが南木曽の使命でした。

3. 義仲の峠――国津が正す中央の乱れ

木曽義仲がこの地を越え、京をめざしたのは、まさに中央の理が乱れたときでした。南木曽は、国津の正しみが一時的に中央へと溢れ出る“霊的回路”でもあったのです。

義仲の進軍は、国津神の力が天津神の秩序を試し、再構築を促す象徴的な行為といえます。

4. 調停の峠――通す理と鎮める祈り

南木曽の信仰や祭祀は、「鎮めて通す」という行為に凝縮されています。

山を崇め、谷を祈り、橋を整える——その繰り返しの中で、自ずと天津と国津の調和が図られ、その共存の理を守り続けてきました。この峠の論理こそ、日本国家のOSにおける“同期の原型”といえるでしょう。

5. 結び――荒ぶる地に理を通すこと

南木曽の人々は、自然と対立するのではなく、その怒りを鎮め、祈りを通して秩序を築いてきました。龍蛇の力と天津の理、その間に橋をかける“峠の民”の知恵は、現代にも通じる協調のOSです。

荒ぶる地を整え、そこに理を通す——その営みは今も続いています。

🟩 南木曽OSモデル

南木曽は、龍蛇の荒ぶる地霊(国津)を鎮め、天津の理(秩序)を通す“峠の調停核”。それは、中央が乱れれば国津が立ち上がり、国津が荒れれば天津が通うという、双方向の制御系。この峠のOSは、国家の安定を支える“同期装置”として、いまも息づいている。

-150x150.jpg)