七二会OS — 国津神と惣村が支える土着の理

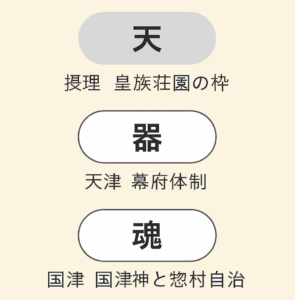

七二会は、土着の秩序と惣村の自治が息づく「国津神の共同体」です。皇族寄進荘園の枠を経ながらも幕府体制(鎌倉・室町)に深くは組み込まれず、春日神社や守田神社を核に自立した秩序を築いてきました。

1. 位置づけ:小川荘の中の七二会

七二会は、平安末に成立した小川荘(皇室系の寄進荘園)内部における東側の勢力圏で、春日氏が拠点とした地域です。

荘園は最勝寺への寄進に始まり、のち西=大日方氏、東=春日氏の二極構造が併存しました。中央と在地が交差する「境界の荘園」に七二会は位置づきます。

2. 在地支配:春日氏の「非地頭」性と自立の基盤

春日氏は鎌倉幕府の任命地頭としての明確な補任史料が見当たらず、開発領主の権利・国衙機構との関係・滋野一党ネットワークを拠り所に所領を維持した在地武士の典型です。

幕府体制に全面組込みではなく、地域の実効支配と信仰・血縁の重層性で自立した点が要です。

3. 信仰の層:春日神社 × 守田神社 × 御柱(諏訪系)

-

春日神社(山上):春日氏ゆかりの祀り。中世再建や勧進の伝承が残り、在地支配と神事が重なります。

-

守田神社(里の核):式内社に遡る古社で、守達神を祀る諏訪系ゆかりの鎮守。氏子圏を束ね、地域共同体の核として機能。

-

菅神社ほか御柱をもつ諏訪系神社:西山一帯に残る御柱信仰が、縄文以来の国津神的レイヤーを今に伝えます。

「春日(中央秩序への接点)」と「諏訪(縄文的・国津神的レイヤー)」が重層化しているのが七二会の特色です。

4. 惣村的自治:ムラの自律と結束

戦乱期に強まった惣村(自治組織)と惣百姓(村落の担い手)の枠組みが、七二会の共同体運営を支えました。

宮座・寄合・地下請などの実務と神事の結合は、在地秩序を「自ら守るOS」として機能させます。

5. 二極の動態:小川(動)と七二会(静)

西の小川は支配交代が相次ぐ“動”の文化、対して七二会は変化を封じ保存する“静”の文化として対を成しました。

圧力を受け止め凝縮する「琥珀」の比喩は、七二会が時間を留め、安堵を保つ場であることの象徴として記しました。

6. 結び — 土着OSとしての七二会

中央の制度(皇族荘園・幕府秩序)に半ば接続しつつ、基底では国津神信仰と惣村自治が駆動する土着OSが、七二会の秩序を今日まで維持してきました。

春日と諏訪、山と里、神事と自治——その重ね合わせが「自立と結束」の中核です。

七二会は、皇族寄進荘園(小川荘)の枠に接続しつつ、春日神社・守田神社と御柱に支えられた国津の秩序を保つ象徴的拠点。その保存・緩衝モデルは、惣村の結束によって具体化され、境界荘園の内部で自立OSとして運用された。

一方、犀川峡と西山の山稜という外縁は、稲作利得を集約しにくく、しばしば中央OSとせめぎ合いながら、在地の安堵と抵抗のダイナミクスを形づけた。

-150x150.jpg)