諏訪OS — 縄文アニミズムの完成形と文化創生の理

諏訪の信仰は、単なる自然崇拝に留まりませんでした。縄文時代から続くアニミズム(自然や精霊への信仰)が、社会制度や儀礼と結びつき、洗練された“精神文化の結晶”として形を成したのです。

それはまた、八ヶ岳山麓を舞台にした“縄文の都”から現代へと続く、文化創生の壮大なモデルでもありました。

1. 縄文の基盤――山岳の都とアニミズム

八ヶ岳山麓は、縄文時代の文化中心地でした。黒曜石の広域交易、人口集中、資源管理によって豊かな社会が営まれ、巨木祭祀や石棒祭祀、そして“ミシャグジ”信仰が広まりました。そこには「自然とともに生きる」アニミズム的世界観が色濃く刻まれていました。

2. 選択の知恵――弥生時代の稲作と鉄器

弥生期に稲作や鉄器が流入しても、諏訪は全面的には受け入れませんでした。畑作を軸に暮らしを続け、鉄器も必要に応じて取り入れるにとどまりました。こうして在来文化を守りつつ調和を図った結果、階層差の少ない共同体が長く維持されたのです。

3. 二重構造の祭政体――大祝と守矢氏

古墳期以降、建御名方命(タケミナカタ)を祖とする勢力が諏訪に入りました。敗者として「地に封じられた神」とされたタケミナカタは、逆に土地に根ざし、信仰の核として再生されます。

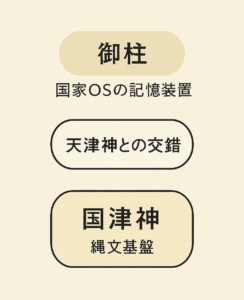

そのとき形づくられたのが二重構造の祭政体でした。

-

大祝(おおほうり):

タケミナカタの“現身”として祀られた象徴的存在。いわば「神のブランド化」であり、信仰の顔としての役割を担いました。 -

守矢氏:

神事を実務で支え、ミシャグジ神という“見えざる力”を扱う祭祀者。社会に霊力を組み込み、秩序を維持する役割を果たしました。

「表=大祝」と「裏=守矢氏」。象徴と実務の分業により、信仰は形と霊を結び合わせ、複層的に機能したのです。

4. 神話化と正統化――藤の蔓と鉄の輪

やがてこの二重構造は『諏方大明神画詞』に神話化されます。「藤の蔓が鉄の輪に勝つ」という物語は、弥生の文化を、タケミナカタの霊力(国津の力)が上回ることを意味しています。新旧の権威を結びつける、政治的・精神的な正統化の物語だったのです。

5. 記憶の永続――御柱祭という“再起動”

この信仰は、御柱祭によって現代においても絶えず再起動されています。御柱が立ち上がるたび、縄文以来の記憶と秩序が共同体へ再インストールされるのです。

御柱は単なる「伝統行事」ではなく、記憶を呼び覚ます霊的装置となり、地域アイデンティティを再起動させています。そしてその祈りは、縄文以来の八百万の神々という日本国家の基(もとい)をも呼び覚ましているのです。

6. 結び――神を祀ること=社会を束ねること

諏訪信仰は、自然と人、象徴と実務、霊性と制度を二重構造で結び合わせ、縄文的アニミズムを社会統合の仕組みにまで高めました。

それは「宗教と政治の原点」であり、「日本国家のOS」ともいえるモデルです。縄文の都から現代まで、諏訪は“文化創生の実験場”として息づき続けているのです。

諏訪は縄文的な在地の力(国津)を強く湛えつつ、弥生の秩序(天津)と折り合いを結ぶ象徴的拠点。その和解モデルは、出雲の「国譲り」によって物語化され、やがて中央(ヤマト)で統合OSとして整えられた。

一方、利得(稲作)を共有しにくい外縁は、しばしば征討・懐柔の対象となり、中央OSとせめぎ合いながら日本史のダイナミクスを形づくった。

-150x150.jpg)