【ことの葉】—いにしえの物語を潤す、祈りのしずく

🪶【ことの葉】—いにしえの物語を潤す、祈りのしずく

日本は、八百万の神々とともに、小さき国々が息づき、

時の移ろいとともにその姿を変えながらも、途切れることなく、

“いにしえの記憶”を受け継いできました。

この国に生きるということは、分断ではなく、

「結びなおし」の中に身を置くことなのかもしれません。

「ことの葉」の棚では、物語の本編に収まりきらない、

思索のかけらや語りの余滴を、そっと記していきます。

いにしえの物語にふと触れし折り、

心に芽生えたささやかな気づき —

祈りにも似た言の葉、風景の余韻、

そして道すがらの、悠かなるあわい —

それらは、木の葉に宿る露のごとく、

やがて魂の宿る地を、静かに、深く、潤してゆきます。

ひとしずくの余韻が、祈りの言霊となりて、

この棚にそっと遺されゆくことを、心より願ひつつ――。

甲斐国|岩殿山にて、断たれし信と、語らぬ言霊漂う

— 世のうねりに沿う柔なる断、それもまた肝要なり—

かつて、甲斐国の東端、都留なる地(現、大月市)に、

岩殿山(いわどのやま)と呼ばれる、天然の要害がありました。

この岩山に、武田の主君を裏切り、その身もまた滅びた者がいました。

その名は、小山田信茂と申します。

かの者は、硬きを胸とし、思い定めて、一族を救うべく信長に与したのでした。

されどその断は、岩のごときに重く、時のうねりに沿うこと叶わずー

信長は、それを「信なき者」として斬り捨てたのです。

世に疎く、ただ一族のみを救わんとしたるが――かの終焉なり。

小山田信茂の霊は、岩殿山の霧のなか、今も黙して語らず――。

その麓に静かに佇む古民家には、

風とともに、人の哀れがそっと染みこんでいるようでした。

霊山に祈り、命を紡ぎ続けてきた者たちの時間が、

いまも静かに息づいているのかもしれません。

——関東の霊山、その記憶のひとしずく。

高遠藩城下|律令制の残影—時の世のあぶれ者たち偲ばるる古き庵

時の世のあぶれ者たちが築いた庵

千年以上前、律令制度が崩れ、重い年貢に苦しんだ人々の中には、

村を離れ、戸籍を捨て、この地の荘園へと流れ込んだ者たちがいました。

されども、その者らはただの流浪の民ではありませんでした。

この地に身を寄せた者たちは、荘園の中で生きる術を身につけ、

このような小屋に住みながら己らの技を磨いていたのです。

やがてその者らは、次の時代を支える有力な農民となり、

そして武士へと成長していきました。

🎭 社会の枠からこぼれ落ちた者たちが、新しい時代を築く——

この庵には、そんな「時の世のあぶれ者」たちの志が、

今もなお深く刻まれている気がするのです。

高遠藩城下|御上方の御沙汰に従へど、なお誇りを抱きし古き庵

高遠藩は、三万石の小さな藩でした。

耕作地は乏しく、たびたび財政難に苦しむこともありました。

そんな折、隣接する天領との入会地において、藩はついに、伐採を強行せざるをえなくなります。

けれどもそれは、天領の村々の強い反発を招き、緊張をはらむ火種となっていったのです。

その見張り役を命じられたのが、名もなき下級武士たち——。

篝火ゆらめく、山の庵にて。

者どもは静かに、こう呟いたと申します。

「藩のため……お役目は、果たさねばならぬ……」

世は移ろうとも——なお変はらぬ、武士の志なりけり…

高遠藩城下|凛然たる武士の志、古き庵に宿る理(ことわり)の地

この地は、高遠藩の城下なりー

かつて武士たちが、静かに志を磨き、己の誇りを胸に暮らしていました。

いざという刻(とき)には、ただちに殿のもとへ馳せ参ずる——

その覚悟を胸に、日々、鍛錬を怠らず、武士の魂を磨き続けたのです。

名誉や体裁ではなく——

鎌倉より室町、そして戦国を越えて、先祖たちは脈々と受け継がれし覚悟をもって、この土地に開き、己を貫いてきました。

江戸の時に入り、世が移り変わっても、その志は決して揺らぎませんでした。

幕末には、学問を奨励し、藩士たちは学びを深めたのです。

その学びは文明開化の世へと受け継がれ、

新たな時を築く礎(いしずえ)となりました。

巧みならずとも、黙して務めを重ねて——

積み重ねし誠は、花と咲くものなり。

その志は、時を超えて今もなお、この地に息づいているのです。

在地の志ある者よ、いまこそ高遠城下へ。

高遠藩春近|貴族の香ー朝廷文化の気品を纏う雅の里

— 朝廷の気品と武士の誇りが交わる、優美な系譜なり —

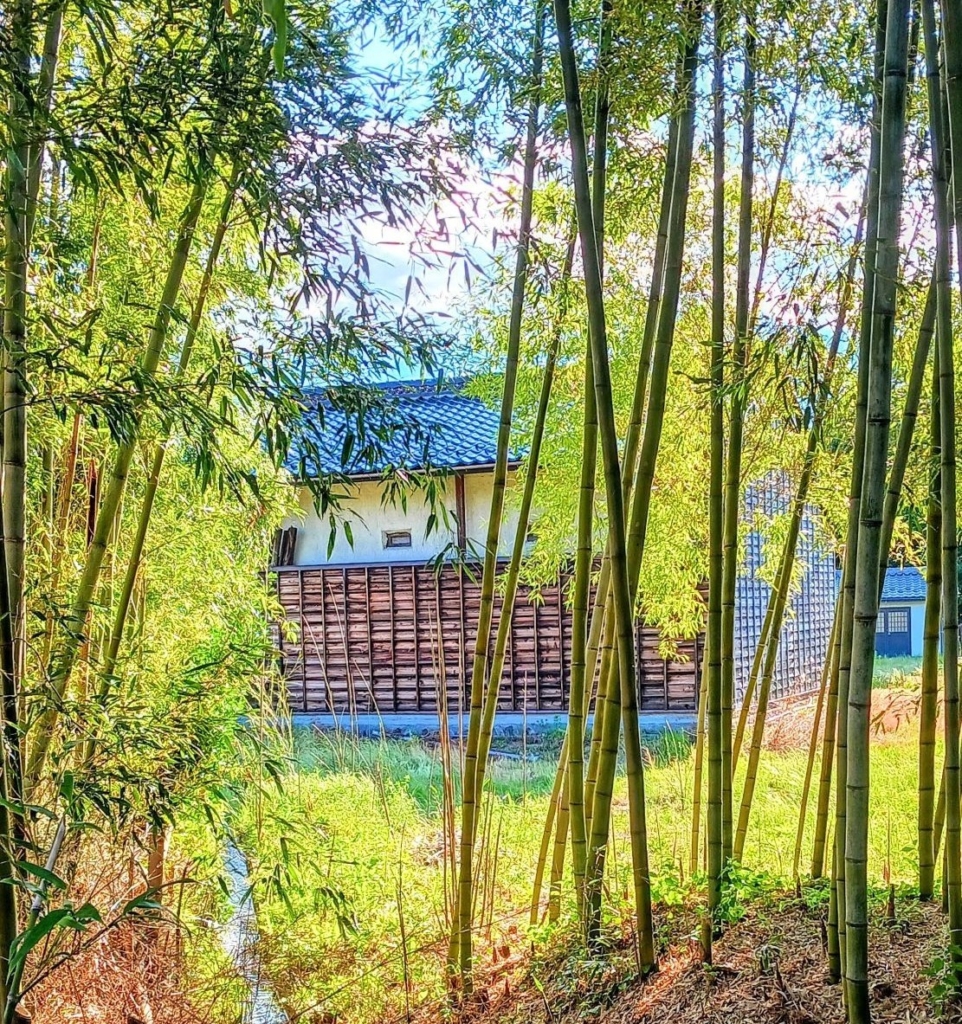

竹林が夕暮れにそよぎ、山里の小道が静かに風に揺れています。

浮き世の喧騒を離れ、静かに佇む「雅の地」。

ここ春近(はるちか)は、高遠藩の中でもひときわ雅なる特別の地でした。

その名は、かつて貴族が「縁起が良い」として授けたもの。

さらに往古、この地は朝廷に麻布を奉りし御料の地にて、貢租を免ぜられ、

中央の政(まつりごと)と深く結びついていたのです。

鎌倉、室町、そして戦国の乱世を経ても、この地には朝廷の気品と安らぎが変わらず息づき、人々にとっての心の拠り所であり続けました。

ときが移り、世が移ろえども——

春近の名とその雅の系譜は、あすの世へと静かに紡がれてゆくのです。

高遠藩手良|飛鳥の息吹ー渡来人の文化が薫る上品な蔵の里

この地は、弥生文化が開花し、

飛鳥朝廷の影響を色濃く受けたと言われています。

聖徳太子が迎え入れた、

おそらくはとても教養が高い渡来人が拓いた集落とされ、

その文化の香りは今も静かに息づいています。

この上品な佇まいは、かつて高遠藩の中でも際立ち、

武士や知識人からも尊敬を集める場所であったことでしょう。

ここには、いにしえの文化が出会い、

暮らしと共に受け継がれてきた風景が残っているのです。

山に風が吹くと、

まるでいにしえの貴族たちの記憶がよみがえるような、そんな気がしますー

高遠藩荊口|風に忘れられた時の隠れ里—名もなき者たちの古民家

-1024x668.png)

天竜川沿いの伊那谷は、縄文時代から豊かな地でした。

しかし、その文化の中心から離れた場所に、名もなき人々の隠れ里があったのです。

それが、荊口(ばらぐち)。

険しい渓谷に囲まれたこの地は、かつて都や城下の喧騒を避けた者たちが身を寄せた場所でした。

戦乱の時代、文化人や追われた者たちは、

より奥深く、より目立たぬ場所を求めました。

いにしえの隠れ里と呼ばれる地には、

命をつなぐための集落の民や細い道、水場があったのです。

しかし、荊口は違いました。それすらない、まさに人が踏み入れることを拒むかのような地だったのです。

高遠藩竜東|縄文から昭和へ—木造文化最後の平屋系譜

遥か縄文時代より、人々は天竜川の恵みを受け、この地に暮らしてきました。

平安、鎌倉、戦国、江戸、そして昭和へ——。

木造文化は、時代を超えて受け継がれてきたのです。

そして今、その最終章を告げるかのように、この平屋は佇んでいます。

それは「最後の木造文化の砦」、そして「語り部」として——。

昭和の家族団らんを支えた木のぬくもり。

薪で沸かす風呂、かまど、そして、

縄文から続く「人が本来持っていた温もり」を残す平屋。

木造文化の最終章。

この記憶を、未来へつなぐために——。

木造文化は次第に影を潜めていきます。

そんな時代の変遷の中で、

この家は「木造文化最後の語り部」 として、何を語っているのでしょうか。

🍃【村の履歴書】昭和の遺産として、ここに記録。

掲載している建物や風景は、かつての暮らしの足跡を今に伝えるものであり、すでに新たな住人に受け継がれたものや、地域の景観の一部として静かに佇むものも含まれます。

『村の履歴書』は、販売・賃貸を目的とした広告ではなく、将来の担い手との静かな出会いを願い、物語とともに地域の魅力を伝える情報発信です。

運営:株式会社ACTNICHE(宅地建物取引業者/東京都知事(1)第111074号)

-150x150.jpg)