日本国家OS|幽事なくして顕事なし ― 出雲が保存した二重構造

第一章|卑弥呼 ― 権威の原型

邪馬台国の女王・卑弥呼は、争乱を収める「霊的装置」として八百万の国々をまとめていました。

この女王が担ったのは武力や制度による支配ではなく、祈りと霊性による調停=権威の原型だったのです。

シャーマン的媒介を通して秩序を保ったこの仕組みは、のちの出雲による国譲りでの「幽事」と「顕事」の二重構造を先取りしていました。

第二章|出雲大社と神在祭 ― 幽事の再起動装置

出雲大社の神在祭は、旧暦10月(新暦11月末〜12月初旬ごろ)に全国の八百万の神々が集う祭典です。

神迎祭・神在祭・神等去出祭の流れを持ち、上下関係ではなく対等に神々が会する構図は、縄文以来の水平ネットワークを再現しています。

富ではなく「祈り」と「縁」を交換するこの祭典は、縄文的OSが再起動する装置といえるでしょう。

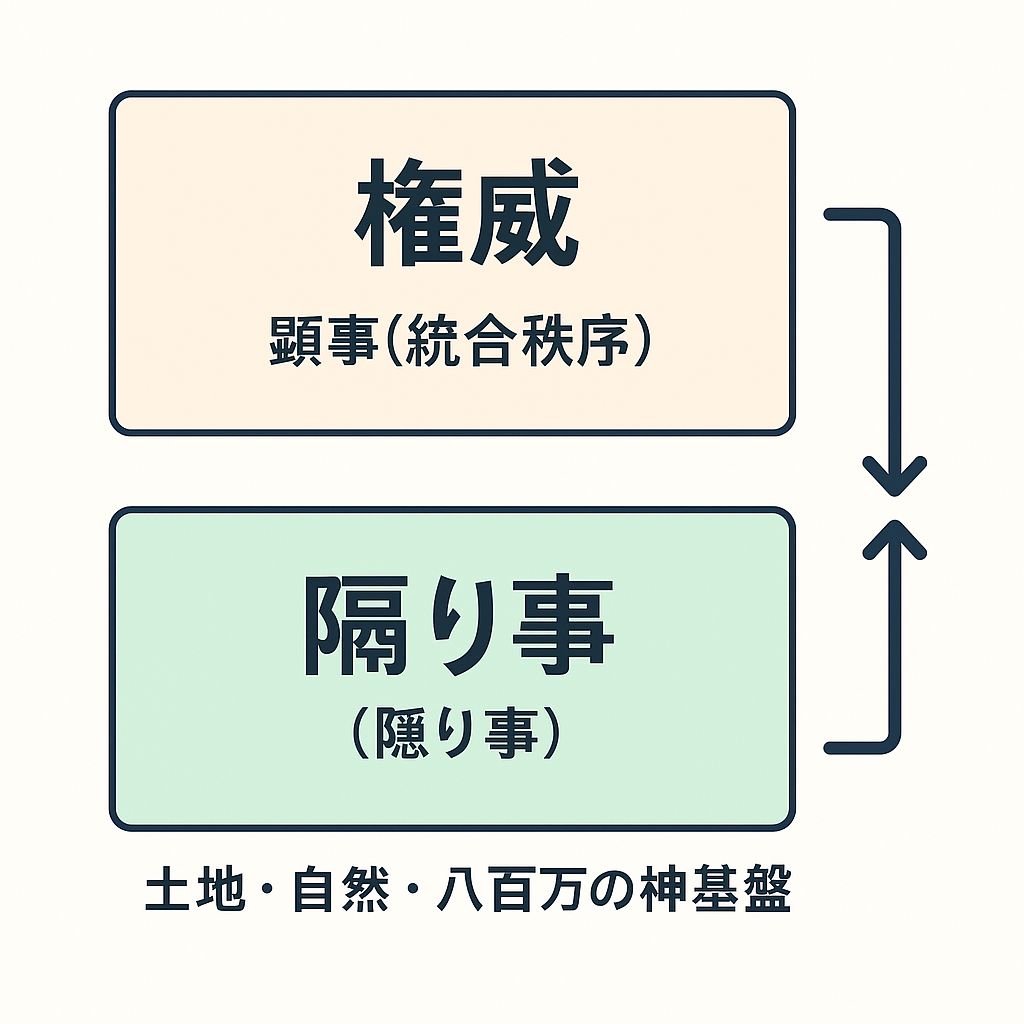

第三章|国譲りと幽事 ― 二重構造の始まり

-

幽事=出雲(大国主・祈り・基盤OS)

-

顕事=大和(天皇・秩序・中央集権OS)

国譲りは表舞台からの退場ではなく、出雲が「見えざる秩序=幽事」を保持し、大和が「見える秩序=顕事」を担う分業契約でした。

ここに日本国家OSの二重構造が刻まれたのです。

日本国家OSの二重構造|幽事(基盤)と顕事(秩序)の関係

第四章|軸の整理

-

卑弥呼=権威の原型(霊的媒介/非・権力)

-

出雲=幽事(基盤OS)

-

天皇=顕事(秩序OS)

この二重構造を国家秩序へと制度化し、八百万の神々を結び合わせる軸としたのが天武天皇でした。記紀編纂や大嘗祭を通じて天皇を「最初の留めボタン」とし、国家秩序の軸に据えたのです。

以後、権力は移ろっても権威が残り続けたのは、この幽事と顕事の構造が深層に刻まれていたからだといえます。

📘 このテーマをさらに掘り下げた考察記事はこちら(note) ▼

出雲篇|幽事なくして顕事なし(note考察)

-150x150.jpg)