信濃國【高遠町】— 魂を律する武士どもの誇り、諏訪の氏の理に宿る

高遠町|東(あずま)どもの武士の志、いまもこの地に鎮まりぬ

武士の魂(たま)は風となり、山河に息づく。

いまも、いにしえの神々の気配がそっと漂っています。

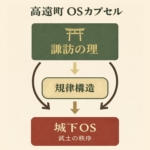

第一章|武士と諏訪ー魂の理にて己を律す

諏訪の大神(おおかみ)は、信濃国の山々に抱かれし古より武士たちの魂の拠りどころでした。

その真(まこと)の奥つ方に、いにしえの神々が伝えし土地の魂を鎮める智(ち)を宿してきたのです。

戦乱の世ともなれば、信玄公をはじめ名だたる将たちが、己が魂を神に奉じつつ、諏訪の大神へ祈りを捧げました。

止むなき戦(いくさ)の理(ことわり)とは、何(なに)ぞや。

武士どもは、諏訪の神々に己が魂を鎮め、静かに問い続けるのでした。

第二章|高遠の誇りー律する魂の襷(たすき)

その誇り高き土着の魂は、静々と神々の御前へと鎮められていきました。北条執権の記憶もまた、いにしえの奥つ方にそっと封じられていったのです。

武の者どもは名や位に心動かさず、己が誇りと律する魂を重んじました。その清らかな調べは、なお徳川の世にありても粛々と息づいていたのです。

天龍川に抱かれし高遠の地は、諏訪の八百万の神々の気配に包まれし処なり。

武士たちの魂は今もなおこの地に鎮まりて、神々の言霊を密やかに宿しています。

いにしえの国津神の記憶は、龍の風にそよぎ、地に沁みわたり、山河の奥つ方にひそやかに棲み鎮まっているのです。

諏訪の大神の理(ことわり)の灯は、今もなお微かではあれど、確かにあすの世をも照らしています。

地図を開く ▶

地図を開く ▶

-150x150.jpg)