信濃國【七二会】— 琥珀に閉じ込められた煌めき、静寂と秩序の村

岩草|山の彼方に祈りを捧げ、安堵を育みし、いにしえの記憶

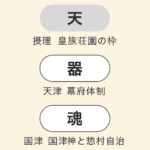

やがてこの地を含む「小川荘」は、在地の武士たちが支え、人々は厳しい山間にあっても穏やかな営みと秩序を育んでいきました。

鎌倉時代、承久の乱で幕府に功を立てた春日氏が佐久の地より下向し、地頭としてこの地を治めます。

朝廷にゆかりある一族であった彼らも、この里の人々にとっては“外の者”。されどその武威をおごらず、民と共に祈りに身を奉じ、この地に根をおろしていったのです。

第一章|春日氏、祈りによりて、在地の心に灯を灯す

和に生きし春日氏、惣村に宿る静けき鼓動ー

されど春日氏は、力を振るうことなく、民の声に耳を傾け、首を垂れて祈り、信仰の心をもってこの地を治めました。

「この地に、神を祀る社を――」

春日神社を建てようとの声が上がると、地の民は静かに心を動かされ、自ら進んで手を貸し、寄進を重ねたのです。

第二章|秩序に奉じ、静寂を守りし ― 地の祈り

静かなる封印 ― 琥珀の中に眠る古き家

そして、四百年のあいだに、近隣の村々では数々の争乱もありました。

小川氏は三河の地へと退き、代わって村上氏配下の大日方氏が台頭。

春日氏は、隣人である大日方氏とは、ときにいさかいもありましたが、共に南朝方として幕府に抗い、人々のためにこの地を守りました。

民が案ずることなく日々の暮らしを営めるように見守ってきたのです。

第三章|ゆく川のながれは絶えずして ― 静寂に宿る、安堵の祈り

春日氏の庇護のもと、日々の暮らしを重ねた記憶ー

人びともまた自ら団結し、春日山神社を心の拠り所として、この地を支え続けました。やがて時は流れ、約四百年という歳月が安堵のうちに過ぎていきました。

この地の民は、世は変わろうとも微動だにせず、そして、琥珀のような永遠の美しさを守り、祈りの心を磨いてきたのです。

けれども戦国の世が訪れ、武田から上杉へと移り変わる中で、春日氏にもまた、旅立ちの時が訪れました。

「ゆく川のながれは絶えずして――しかも、もはや元の水にあらず。」

けれど、この地の安堵の祈りは、絶えることはありませんでした。

春日氏が遺した祈りと秩序の心は、この地に今なお息づいているのです。

-225x300.jpg)

第四章|夕日に佇む春日氏の面影 — 変わらぬを以て、強さと成す

琥珀の如く封じし、彼方の記憶輝けり —

その後も、人々の信仰のまなざしと秩序の心は、揺らぐことはありませんでした。今も、人々は僅かばかりの畑を耕し、夕日にその身を照らされながら、穏やかなる日々を重ねています。

いにしえの記憶は、決して色あせることなく春日氏の残影と重なり合い、山間に茜色となって、浮かび上がってくるのです。

「世の移ろいにどうぜず、変はらぬを以て、強さと成すべし」

第五章|揺るがぬ静謐(せいひつ)に、安堵の微笑み宿す

揺るがぬ静けさのなかに、平穏と安堵の心が宿るー

そして、今でも聞こえてくるのです。風の音とともに、春日氏の微かな声が…

「恙無く(つつがなく)過ごしておろうか――」

その限りなく美しく琥珀に包まれた世界は、心地よい平穏と安堵に包まれ、飴色に輝いています。

振り向けば、どこか懐かしくもあるその姿は、どんなに世が乱れようとも、微動だにせず、いにしえの安堵と笑みを湛えているのです。

静かなる封印 ― 琥珀の中に眠る、いにしえの村 —

静かに息づいてきた、山と祈りと秩序の世界

そっと起こさないように、夢の中にはいっていきませんか…

そして、少しだけ、夢の温もりに触れてみませんか。

論地|矢の行方にて、水を分かちし和の縁(えにし)の地

かつてこの山間の地では、春日の氏(うじ)と小田切の氏は、谷を潤す山水の分け前を巡り、矢を放って境を定めました。

── 龍矢の行方を命の源となし、あり難きを祈りつつ受け入れる。

かくして放たれた矢は、美しき理(ことわり)の弧を描き、谷の一点に立ち届きました。両者は深く頷き合い、誇りと安堵の笑みを交わしたのです。この地における水を巡る争いは、やがて和らぎて、その名だけは残りました。

「水を論じた地」──論地(ろんじ)。今もなお、山は絶え間なく水を湛え、谷を潤し、人びとの命と心を静かに満たし続けているのです。

汝もまた、渇きを癒し、心を鎮め給へ──

⛰️ 七二会|雲海に包まれし山間、田を継ぐ者の朝

ふと立ち止まれば遥か彼方に広がる雲海。悠久の時の流れ脈々と受け継がれる農の営み、そして田植えの朝。「間に合わぬ…」とこぼしつつも、いにしえより続くその営みは、変わらずこの地にて始まりぬ。 ![]() 👥

👥

地図を開く ▶

-150x150.jpg)