信濃國【中条】— 縄文の穂を祀りて、山の雅を語らう地

中条|穂と祈りが紡ぐ、静謐なる山の記憶

川の辺には翡翠を磨く声が響き、五穀と祈りがひとつに結び合い、静けさの営みが息づいてきました。

やがて鎌倉の世、春日の氏がこの地に入り、荒ぶる武士多き時代にあっても、諏訪の神を敬い民とともに大地を拓きました。

大日方の一族に受け継がれてもなお、稲穂の煌めきは人々の心を鎮め、代々の絆を結び続けています。

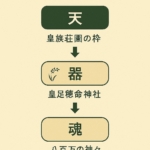

いまも皇足穂命神社に祈りは絶えず、この地は“稲穂と祈りの里”として生き続けているのです。

第一章|祈りと静けさの里

北信濃──その山の奥つ方、黄金の稔(みの)りある皇(すめら)ぎの里、そこはかつて中条村と呼ばれていました。かの地は豊けき川の辺(ほとり)にて、稲穂を祀りつつ、大地の恵みとともに幸わいを育んできたのです。

たわわに実る稲穂の煌めきは、飛鳥の世より絶ゆることなく、この里を潤してきました。人々は揺れる稲穂の煌めきに祈りを託し、豊穣と安らぎをひそやかに願ってきたのです。

第二章|縄文の祈り、稲穂に宿りて

中条の地は、遥か縄文の昔より、八百万の神々に祈りを捧げ、豊穣の恵みにありがたきを重ねてきました。縄文の宮なる里を仰ぎ見れば、翡翠を磨く者の姿ありて、生きとし生ける魂(たま)の希望に満ちていたと申します。

かの地は五穀の煌めきと祈りがひとつに結び合う、豊かな営みの郷(さと)でした。されど鎌倉の世になりて、他郷より春日の氏(うじ)なる武士の一族がこの地に入って来たのです。

しかれども、荒ぶる武士ども多き中、かの一族は諏訪の神を敬い、祈りを忘れず、争いを好みませんでした。民と共に頭(こうべ)を垂れつつ、山の奥の地を共に拓いていったのです。

かくして — 黄金の恵みを護るその姿は、在地の民の心に静かに重なってゆきました。

第三章|山の交替と祈りの契り

やがて時は移り、大日方の一族がこの地を治めるようになりました。隣荘の氏(うじ)も退きて、世は乱れの影を見せたのです。されど、この地の者は動じることなく、稔りへの信仰とともに日々の営みを紡いでいきました。

秋になると、皇足(すめたる)より賜わる黄金のごとく実る稲穂は、民の心をそっと撫で和らげたのです。たとえ心に乱れは生じようとも、その煌めきの静けさに魂を鎮めました。人々は大地に祈り、静かに安堵の時を過ごしたのです。

その祈りの響きは、黄金の稲穂に護られ、代々の絆となり、山里に広がっていきました。

-300x175.png)

第四章|黄金の稲穂、静けさの結界

かの皇足穂命(すめたるほのみこと)なる神は、豊けき稲穂の里に鎮まり、人々は稔り(みのり)豊かなることに祷(いの)りを捧げました。その有り難き思いは、いにしえの時より、長きを越えて受け継がれてきたのです。

人びとの奥なる魂(たま)の稲穂の如きさざめきは、いまもなお、かの地に静かに息づいています。大地の恵みの幸わい(さきはひ)ありて、八百万の祈りを重ねしこの地の民は、皇足のもとに鎮まるなり。

かくして — 中条の地は、穂命のあらんかぎり、魂の祈りを紡ぎ続けているのです。

地図を開く ▶

-150x150.jpg)