日本国家OS ― 祈りと秩序の設計構造

― 祈りと秩序の構造 ―

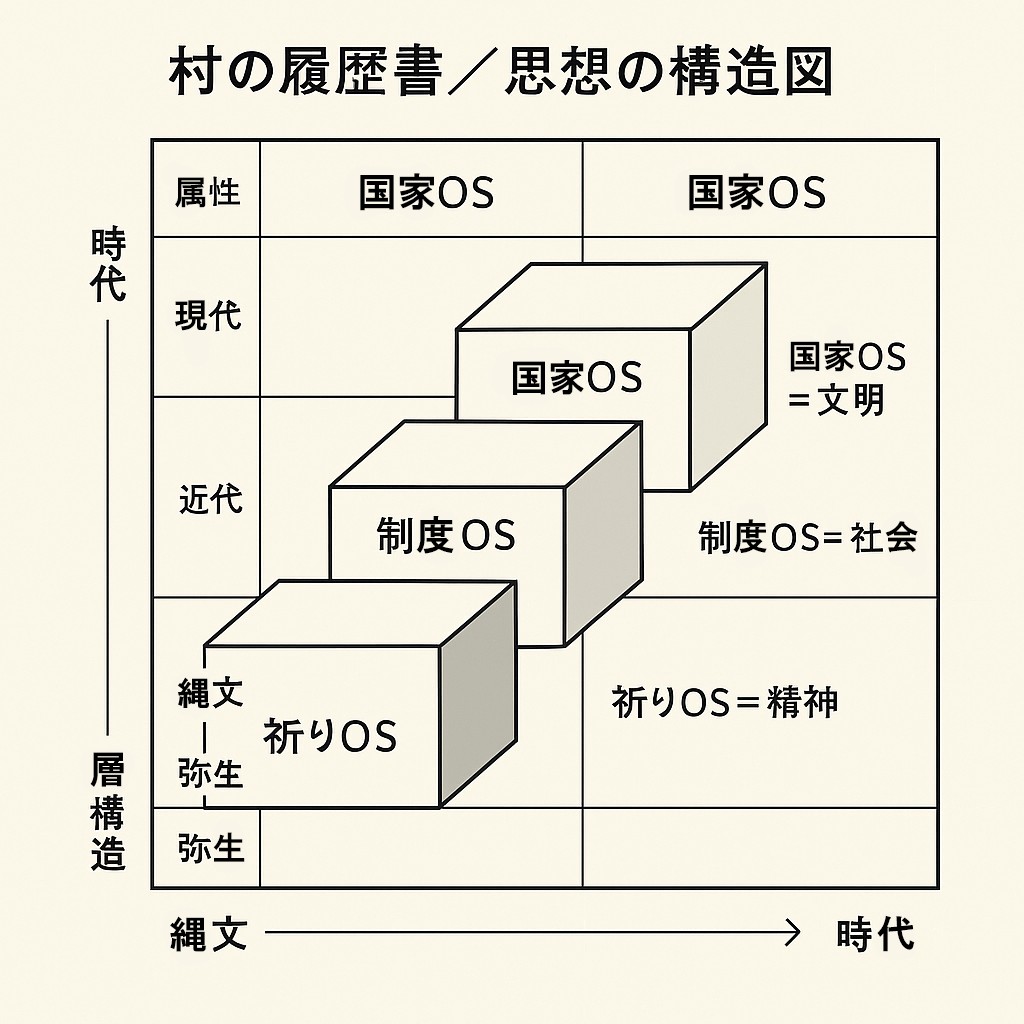

思想構造の全体図

『村の履歴書』の思想的骨格を理解するための基盤図として、以下に全体構造を示します。この図は、『村の履歴書』および各OSシリーズ(祈りOS・制度OS・国家OS)を貫く思想構造を示すものです。

「日本国家OS」とは、日本の文化と社会を支える、祈り(基層)と秩序(制度)の二層構造をOSになぞらえて体系化した概念です。

この構造は、祈り(精神)→制度(社会)→国家(文明)という三段階の層構造をもっており、時代とともに積層して形成されました。詳しい考察は下位ページ 思想設計セクション にまとめています。

序章|八百万の祈りが紡ぐ和の国

日本は、八百万の神々が棲まう国です。

そして、祈りによって和を育んできました。

その祈りは、

土地に根ざす魂(国津神)、

国家を整える器(天津神)、

そして自然の摂理へと向かう救済の祈り――

この三つが折り重なってきました。

日本神話と国家形成 ― 縄文から仏教国家へ

― 祈りと秩序の統合アーキテクチャ ―

① 縄文の世界 ― 共生と祈りの基層

長く続いた縄文時代、人々は森や海、山川とともに生きました。自然のあらゆる存在に神を見いだし、八百万の神々と共存する“祈りの循環社会”が築かれていたのです。

そこには所有や支配の概念はなく、「贈与」と「祈り」による平等な共同体秩序が息づいていました。この精神こそ、のちの「国津神的世界観」の原型となりました。

② 弥生の波 ― 稲作と富の登場

やがて大陸から稲作と鉄がもたらされ、「米=富」となる社会が生まれました。人々は生産を管理し、富を蓄えるという新しい秩序を築きます。

このとき「富と階層の論理(天津神の理法)」が台頭し、縄文的共生社会との間に軋轢が生まれました。

――ここで初めて、「祈り」と「秩序」が分離し始めたのです。

③ 出雲の国譲り ― 富と祈りの再統合

やがて富を中心とする大和勢力が勃興します。しかしそれは単なる征服ではなく、祈りの系譜を未来へ託す「譲り合い」でした。

出雲の大国主は、土地と祈りを天津神に譲り渡し、八百万の神々の秩序を“天の理”の中に再編成します。

この「国譲り神話」は、日本国家が「征服ではなく祈りの統合」で成立したことを象徴する物語です。

富を支える中心地=機内・大和地方が力を握るにつれ、周縁の縄文的世界は下層、つまり基盤へと潜り込みました。

それは縄文が弥生に上書きされたのではなく、「祈りの心」を大和の秩序へと譲り渡す行為でもあったのです。

――これこそが『国譲り神話』の本質であり、縄文の神々(国津神)が祈りの系譜を天津神へと託した瞬間でした。

④ 饒速日命と物部氏 ― “祈りのOS”の実装

天津神系の饒速日命(にぎはやひ)は天より地上に降り、祈りと秩序を具現化する集団――物部氏を生みました。物部氏は神事・祭祀・武備を担い、「天の理」を地に保つ役割を果たしました。

すなわち、国家のハードウェア層(祈りのOS実装者)として機能したのです。

石上神宮に祀られた神々は出雲系(国津神)も含み、物部氏が“天津と国津の霊力を接続する技術者”であったことを示しています。

⑤ 蘇我氏と仏教 ― 外来理法による拡張

富と秩序の体系が成熟するにつれ、物部的な「外的秩序」だけでは限界が見え始めます。ここで蘇我氏が登場し、仏教という新しい理(ことわり)を導入しました。それは、外的秩序に内面的統合(心の秩序)を加える試みだったのです。

仏教は八百万の神々を否定せず、その上に「慈悲」「悟り」「救済」という新しいユーザーインターフェースを設けました。

→ 物部氏:ハードウェア層(祈りの実装)

→ 蘇我氏:アプリケーション層(精神の統合)

この二層の調停によって、「祈りと秩序を併せ持つ国家OS」が形成されました。

⑥ 天皇制の確立 ― 統合のコアプロセッサ

物部・蘇我両氏の時代を経て、天皇は祈りと秩序を統合する中心(ハブ)として立ちました。

神道は土地との結びつきを保ち、仏教は心の秩序を司る。

この二重構造が安定化し、「国家=祈りによる協働体」としての日本が完成していきます。

天皇は支配者ではなく、祈りの代表者。

日本は征服による統一ではなく、祈りによる統合で動いてきたのです。

⑦ 物部の祈りの継承 ― 諏訪への回帰

蘇我氏の勝利によって物部氏は滅びましたが、その精神は地方へと流れました。守屋の子孫が諏訪に移り、守矢(もりや)氏としてミシャグジ神を祀る神官となります。

「モノに神が宿る」という物部の信仰は、諏訪のアニミズムに自然と回帰し、中央の天津秩序が再び地方の国津的霊性に吸収されたのです。

――こうして、天と地の往還構造=祈りのOS循環が完成しました。

第一章|日本国家OS ― 地の理から天の理へ

― 出雲の祈りを天津の理法へと繋いだ“国家再設計” ―

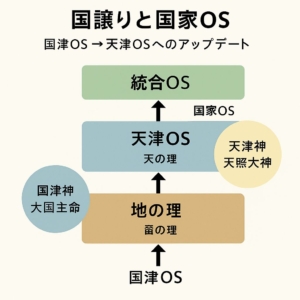

日本神話の中核にある「国譲り」は、征服神話ではありませんでした。それは、縄文的な「地の理」が、稲作文化の到来によって「天の理」へと移り変わった――いわばOSがアップデートされた瞬間でした。

大国主命は力で滅ぼされたのではなく、その祈りの権能を天照大神に“譲り渡す”ことで、八百万の神々の秩序を未来へと託しました。

つまり「国譲り」とは、祈りのネットワークを地から天へ移譲したシステム更新の儀式だったのです。

① 地の理 ― 出雲の祈りと国津の秩序

出雲は、八百万の神々が共に在る“祈りの地”でした。土地・水・森・人が一体となり、自然と共生する「国津神ネットワーク」が息づいていました。

この秩序は、“多様性による統合”という形で安定を保っていましたが、稲作文化の拡大に伴い、富・法・制度を伴う「天的秩序」との接続が求められるようになります。

② 天の理 ― 天津神による統合OSの設計

天津神の側は、祈りを法と制度の体系へと再構成しました。「天の理(ことわり)」とは、世界を秩序づけるための普遍的アルゴリズム――祈りと政治、自然と富、信仰と秩序を調律する“上位設計”です。

この理念を、国津神が治める八百万(やおよろず)の世界に実装したのが饒速日命(にぎはやひ)であり、その系譜に連なる物部氏は、天津的OSを地上に展開する「祈りの実装者」となりました。

③ 国譲り ― 二つの理法の統合

「国譲り」は、地の理(出雲OS)と天の理(天津OS)の統合プロセスです。出雲の祈りが“地のカーネル(生命と祈りの基盤)”として機能し、天津の理が“中央統合システム”として重なりました。

ここで初めて、日本という国家は「征服による支配」ではなく、祈りによる共鳴体として立ち上がります。

すなわち、国家とは神々を封じるための檻ではなく、多様な霊性を調律するための“オーケストラ”であり、その指揮者が天皇であったのです。

④ 天皇の祈り ― 秩序を呼吸させる中枢装置

天皇は、天津神と国津神を結ぶ中継核(コアプロセッサ)として位置づけられます。祈りと秩序を同時に司り、国家全体のOSを安定的に作動させる存在でした。

それは支配のためではなく、八百万の神々を共鳴と調和へ導く「霊的マネージャ」としての役割です。

その構造の象徴的拠点が諏訪であり、ここでの「和のモデル」は出雲の「国譲り」によって物語化され、やがて中央(ヤマト)で統合OSとして整えられた。

一方、外縁(蝦夷・隼人など)は、稲作とは別系の富(砂金・馬・海上/陸上交易など)を基盤にした独自圏で、稲作中心のOSに組み込みづらかった。

ゆえに征討・懐柔の対象となりつつも、「もう一つのOS」としてせめぎ合い、日本史のダイナミクスを生み出した。

図:国津OSから天津OS、そして統合OSへ ― 日本国家の祈りと理のアップデート構造

第二章|国家OSを構成する七つの層

-

① 生命層(縄文OS) — 八百万の神々・アニミズムによる共生と循環の感性。

OS比喩:カーネル(生命基盤) -

② 社会層(弥生OS) — 稲作・渡来文化を通じた富と秩序の管理、分業の定着。

OS比喩:リソースマネージャ -

③ 土地秩序層(出雲OS) — 国津神ネットワークによる在地的統合と祈りの結束。

OS比喩:ローカルネットワーク層(分散OS) -

④ 霊的防衛層(物部OS) — 「天の理」を地に実装し、祈りで秩序を防衛。

OS比喩:セキュリティ・カーネル -

⑤ 思想統合層(蘇我OS) — 外来思想(仏教)を翻訳し、祈りのUIを刷新。

OS比喩:アプリケーション/UI層 -

⑥ 統合核層(天皇OS) — 祈りを核に全体を調律する統合中枢。

OS比喩:統合カーネル(マネージャ) -

⑦ 再構築層(戦国〜近代) — 修験・寺社・近代国家による再統合と再インストール。

OS比喩:アップデート/再起動モジュール

第二章補節|龍と鬼 ― 自然と祈りの統合モデル

本節では、日本国家OSの下層を駆動する「原エネルギー」としての龍(自然の理)と、これを在地で媒介する

鬼(多層的な霊的プロセス)を定義します。ここでの定義は、地域編に展開される各「地域OS(戸隠・諏訪 ほか)」を読み解く中核仕様として機能します。

龍 ― 自然の理(原エネルギー)

龍は、山・水・風のすべてを貫く生命の息吹であり、八百万の神々の総体です。

国家秩序の外部でありながら、その根幹を支える「秩序化される前の自然霊(原エネルギー)」=

地球OSの根幹プロセスとして位置づけます。

鬼 ― 4つの多層プロセス

鬼は一義的な存在ではなく、自然・人間・社会・霊性の四層にまたがる

循環プロセスとして定義します。

| 層 | 視点 | 鬼の意味 | OS対応 |

|---|---|---|---|

| ① 自然層 | 龍(自然霊)の顕現相 | 荒ぶる自然(風雨・地震・噴火)=龍の派生現象/暴走プロセス | カーネルの例外イベント |

| ② 人間層 | 在地の祈り | 力を背負い鎮めようとする民=土着の祈り・抵抗・鎮魂 | ローカルサービス(祈りの実装) |

| ③ 社会層 | 中央(天武以降)の視点 | “まつろわぬ者”として外部化された霊力 | セキュリティ境界(外部化された権限) |

| ④ 霊性層 | 統合された霊的視点 | 国家OSへ組み込むための“祈りの統合プロセス” | 封印API/統合パイプライン |

以上より、龍=原エネルギー(自然の理)、鬼=その媒介・統合の多層プロセスとして定義されます。

例えば、戸隠においては、この循環を「封印(=統合の技法)」によって中央秩序へ接続し、国の基を支える地域OSとして機能させてきました。

次章(第三章|祈りの実装 ― 物部氏と蘇我氏)では、この定義を前提に、

在地の祈り(鬼の②層)と中央秩序(天津)を接続する実装史(人と制度)を追います。

第三章|祈りの実装 ― 物部氏と蘇我氏

日本国家OSの初期段階では、「祈り(物部)」と「理(蘇我)」という二つのモジュールが出現しました。

饒速日命(にぎはやひ)を祖とする物部氏は、天の理(ことわり)を地に実装する担い手として、祭祀・武・秩序の基盤を築きました。

これに対して蘇我氏は、外来思想である仏教を国家構造に導入し、祈りのOSを「心の理法」へと更新しました。

両者の対立と融合は、「祈り」と「理(ことわり)」という二層の統合を通じて、日本国家の精神OSを再設計する契機となりました。

物部氏が“祈りのセキュリティ層”を担い、蘇我氏が“精神UI層”を刷新したことで、国家は多神的でありながら精神的に一つという独自のOS構造を確立していったのです。

- 物部氏: 饒速日命(ニギハヤヒ)系の天津神として「祈りの実装者」。国家祭祀と秩序を護る霊的セキュリティ層。

- 蘇我氏: 渡来文化を取り込み、仏教をUIとして導入。精神統合を図る思想アプリ層。

- 天皇: 両者を統合し、祈りと理法を調律する国家カーネル。

→ この三層の連携こそが、日本国家OSの中枢構造を形づくる基盤となった。

この萌芽期の試みは、やがて律令国家の形成へとつながり、祈り・法・心を束ねる“多層統合システム”としての日本国家OSを完成させる原型となりました。

「国家OSの骨格」で全体像を押さえたのち、ここからは日本の祈りを支える三層を順に見ていきます。

祈りの三層構造

日本人にとっての神は、縄文以来、豊かな自然への畏敬と感謝、そしてその理(ことわり)でした。その理が〈物・人・場所〉に姿を現したものもまた神とされ、人々は祀ってきたのです。

やがて、それらを統べまとめる天津神という「器」が加わり、その存在もまた神として祀られるようになりました。これらの仕組みが結ばれるとき、この国は「和」を保ち、そのOS(オペレーティングシステム)は稼働し続けてきたのです。

この仕組みは「在地・中央・救済」という三層の祈りとして働き、日本というOSを支えてきました。

祈りと和の関係

これら三つの祈りが重なり合うことで「和」が生まれ、国家は安定してきました。

- 在地の祈り=魂(力)

- 中央の祈り=器(秩序)

- 神仏への祈り=天(心の支え)

もし一方が欠ければ…

魂だけ → 力はあれど秩序は乱れる。

器だけ → 形はあれど空虚で力を失う。

だからこそ、人々は暮らしのなかで三つの祈りを自然に重ね、ときに神と仏を行き来しながら「和」を守り続けてきたのです。

ここで、その祈りを支える〈神の二つの相〉を一度だけ整理しておきます。

神の二つの相(すがた)

一つは、無常・縁起といった自然の摂理そのもの(理)です。

例:無常・縁起・大いなる循環

→ 祈りは「調え・委ねる」方向(かんながらの道/天道)

もう一つは、その摂理が山川草木や祖霊などに現れる具体的な姿(事)です。

例:山川草木・御柱・祖霊・荒人神

→ 祈りは「対話・感謝・鎮め」の方向

この両者は本地垂迹の関係にあり、仏(本地)が神(垂迹)として姿をとることで、人々は慣れ親しんだ神に祈りつつ、普遍的な仏の救いにも結ばれてきました。

理と事が重なり合うところに、「むすひ=産霊」が生まれたのです。

異なるものを結び合わせ、新しい秩序を立ち上げる――これこそ「むすひ」の働きでした。

第四章|祈りと和の歴史的展開

日本人の祈りは、縄文から弥生へと受け継がれ、やがて「和」を理としました。

多様な八百万の神々を統べ、一つの力へと結び合わせながら、歴史の歩みを共にしてきたのです。

出雲における「国譲り神話」は征服ではなく〈和解と役割分担〉の物語化でした。幽事(かくりごとー祈り・霊的基盤)を国津神が、顕事(あらわごとー富と秩序の管理)を天津神が担い、その橋渡しの舞台がだったのです。

- 縄文 ― 自然と贈与の秩序(八百万の神々)

- 弥生 ― 稲作とヒエラルキー(中央秩序の芽生え)

- 融合 ― 国津神と天津神の二重構造(国家OSの確立)

祭祀=再起動装置

例えば、御柱祭(諏訪)や国譲り(出雲)は、OSを更新する装置として働いています。

第五章|祈りと和の思想的意義

祈りが紡ぐ和の国を支えてきた要素は、大きく三つにまとめられます。

- 八百万(自然観) ― 森羅万象に神を見出す感性

- 祈り(営みと精神性) ― 自然と人を結び続ける行為

- 和(やわらぎ) ― 多様な存在を調和させる仕組み

これら三つは「国家OS」の核であり、各村の物語はその具体例として繋がっています。

第六章|祈りによる協働国家としての日本

日本は、多様な自然に抱かれ、八百万の神々を祈りの基盤としてきました。

やがて弥生に入ると、稲作は富を個人に結びつけ、縄文より続いていた分かち合いの秩序を揺るがしたのです。

けれども、人々の祈りは天津神の器に収められ、あらためて秩序として結ばれました。

縄文社会は、狩猟採集にとどまらずクリやウルシの管理や火入れなどによって環境を共生的に整え、「縄文里山」を育てていました。その基層の上に弥生の稲作が重なり、祈り(基層)+稲作(秩序)という二重基盤が日本国家OSを支えたのです。

このようにして、在地の魂の祈りは天津神の器に結び留められ、さらに自然の摂理への祈りと重なっていったのです。

日本人は一つの共同体として、天と大地の理を基盤にしたOSに自らを組み込んでいきました。

その営みは「村の履歴書」に綴られる一コマ一コマに息づいています。

そして日本国家のOSを映す鏡のように、私たちに「日本とは何か、これからどう進むべきか」を問いかけているのかもしれません。

- 諏訪=縄文的基層(国津神の象徴的拠点)…タケミナカタの「諏訪行き」は、国津を国家システムへ組み込む象徴的プロセス。

- 出雲=交渉・橋渡し(国譲り)…〈かくりごと/あらわごと〉の役割分担を物語化し、在地と中央を接続。

- 中央(ヤマト)=統合…諏訪的“基層の祈り”と出雲的“橋渡し”を取り込み、天皇を中心とする統合OSモデルを確立。

- 外縁=非組込み圏…稲作利得を共有しにくく、征討・懐柔の対象となりつつ、「もう一つのOS」として歴史のダイナミクスを生む。

🪶補注:古代語における「OS」の対応概念

| 現代語の「OS」的機能 | 古代日本語における対応語 | 意味・補足 |

|---|---|---|

| システム全体を動かす原理 | 理(ことわり) | 天地・人の間にある秩序原理。「祈りと秩序」における理(ことわり)とは、まさにこの原理を指す。 |

| 世界の仕組み・流れ | 道(みち) | 自然法・天の運行・人の生き方を同時に指す。道=OS的な循環構造。 |

| 天地を貫く見えない仕組み | 法(のり)/宣(の)り | 法(のり)=自然と人を貫く普遍秩序。「憲法(のり)」の語源でもある。 |

| 全体を運行させる調和的力 | 和(やわらぎ) | 対立を超えて調和を成す“統合の働き”=OSの安定性。 |

すなわち「日本国家OS」は、古代の言葉で言えば「日本国の理(ことわり)」や「和の道」。

祈りと秩序を統べる“見えざる設計図”です。

🔴 村の履歴書アーキテクチャ対応図(構造要約)

『村の履歴書』は、土地に宿る祈りや秩序、そして人々の語りをひとつの構造として再構成する試みです。各地域の記憶や信仰を「OS(オペレーションシステム)」のように見立て、その内部に流れる理(ことわり)を可視化しています。

その基盤には三つの層が存在します。上位には「祈りと秩序の層(国家OS)」、

中間には「地域と共同体の層(地域OS)」、

下位には「人々の暮らしと物語の層(村の履歴書)」があり、

これらが相互に響き合うことで“生きた文化構造”が形づくられています。

🧩 三層構造のイメージ

- 上位層:国家や祈りの秩序を形づくる理念の層(国家OS)

- 中間層:地域の文化・共同体の実装層(地域OS)

- 下位層:人々の暮らしや声を紡ぐ語りの層(村の履歴書)

この三層は上下の関係ではなく、祈り・秩序・語りが循環しながら再帰的に結び合う構造になっています。

つまり、『村の履歴書』は物語でありながら、同時に“日本という文化アーキテクチャ”を記述する設計図でもあるのです。

🪶 詳細な構造分析は、note記事「構造的考察|村の履歴書アーキテクチャ対応図」にまとめています。

noteで読む ▶

関連記事