『村の履歴書』|遥かなる記憶の彼方に眠る、いにしえの物語

村の履歴書は、はるか古(いにしえ)の物語。

── 遥かなる記憶の彼方に眠る物語を、そっと呼び覚ます。

山奥や限界集落に息づく、かつての暮らしの面影。

鎌倉武士が逃れ、縄文の息吹と交わりながら築いた集落──。

さらに奥つ方を見つめれば──

一瞬、煌めくように立ち現れる魂の物語。

今もなお、その地には、記憶の残響が風に乗って漂い、いにしえの風景として静かに息づいているのです。

『村の履歴書』は──「地の奥つ方に宿る、記憶のたまゆら」。

いにしえに刻まれた記憶を掘り起こし、地域の誇りを目覚めさせ、静かに未来へと紡ぐ試みです。

▶ それでは──記憶と祈りが息づく村々へ、ご案内いたします。

🛡️ 信濃國【高遠藩】— 魂を律する武士どもの誇り、土地の氏の理に宿る

📜 城下|東(あずま)どもの武士の志、いまもこの地に鎮まりぬ

高遠藩は、武士の志が鎮まる里。東(あすま)者としての土着の理(ことわり)と祈りが交わる地でした。魂(たま)は風となり山河に息づく。いまも、いにしえの神々の気配がそっと漂っているのです。

🛡️ 第一章|武士と諏訪ー魂の理にて己を律す

諏訪の大神(おおかみ)は、信濃国の山々に抱かれし古より武士たちの魂の拠りどころでした。

その真(まこと)の奥つ方に、いにしえの神々が伝えし土地の魂を鎮める智(ち)を宿してきたのです。

戦乱の世ともなれば、信玄公をはじめ名だたる将たちが、己が魂を神に奉じつつ、諏訪の大神へ祈りを捧げました。

止むなき戦(いくさ)の理(ことわり)とは、何(なに)ぞや。

武士どもは、諏訪の神々に己が魂を鎮め、静かに問い続けるのでした。

🏯 第二章|高遠の誇りー律する魂の襷(たすき)

その誇り高き土着の魂は、静々と神々の御前へと鎮められていきました。北条執権の記憶もまた、いにしえの奥つ方にそっと封じられていったのです。

武の者どもは名や位に心動かさず、己が誇りと律する魂を重んじました。その清らかな調べは、なお徳川の世にありても粛々と息づいていたのです。

天龍川に抱かれし高遠の地は、諏訪の八百万の神々の気配に包まれし処なり。

武士たちの魂は今もなおこの地に鎮まりて、神々の言霊を密やかに宿しています。

いにしえの国津神の記憶は、龍の風にそよぎ、地に沁みわたり、山河の奥つ方にひそやかに棲み鎮まっています。

諏訪の大神の理(ことわり)の灯は、微かではあれど、確かにあすの世をも照らしているのです。

📜 長谷|宗良親王の志、いまに宿る“祈りの隠れ里”

長谷は、宗良親王の祈りがひそやかに息づいた“隠れ里”。

秋葉街道は、塩を運び、祈りを結び、魂を導いた“いのちの道”でした。

親王を助けた諏訪大祝の信義と、里人の願ひが重なり、この地は祈りの結界となったのです。

やがて戦国の世、八人の侍が散りし後も、その志は柿の実に宿り、民の暮らしを見守り続けています。

今もなお、変わらぬ土の香とともに、いにしえの祈りは長谷に生きているのです。

🙏 第一章|南朝の祈りの道に、民の願ひ宿る

— 南朝の祈りの道に、民の願ひ宿るー

赤石の嶺々(みねみね)連なる、その麓の地に長谷は息づいています。

いにしえの頃、南朝の宗良(むねなが)親王は、この道を静かに行き交われたと申します。

秋葉(あきは)と呼ばれるその街道は、塩を運び、命を紡ぎ、祈り深き“魂の道”でした。

かの親王は、街道のほとりにひそやかに身を寄せ、世の片隅に息づく民のため、祈りを捧げていたのです。

その御身(おんみ)は、八百万の神々の神託を静かに宿していました。

かくして、南朝の志は、山の神の気配に、谷龍の風に、そして土の香を纏い、静かに、この地に刻まれていったのです。

そのどこか懐かしき、大地(おおつち)の鎮まりたる龍気は、今もなお、そっとこの地に眠りています。

🕯️ 第二章|実りに宿る静けき志、命の残響 灯となりて

宗良(むねなが)親王の志は、南朝の旗のもと、密やかに結ばれていきました。

諏訪の大神を祀る神裔(しんえい)――大祝なる氏(うじ)は、密かに親王を助けていたのです。

かの武人は、世の政(まつりごと)に頭(こうべ)を垂れつつも、現人神(あらひとがみ)として、密やかに南朝の灯に祝詞を捧げていました。

いにしえの理(ことわり)を、ふたたび世に顕さんと願っていたのです。

かくして、その土着の魂は静かに、されど確かに、この地に宿り、世々にわたりて息づいていきました。

🍁 第三章|柿の実に宿る、武士(もののふ)の言霊

――そして時は流れ、戦国の世となりました。

伊那の谷には、その受け継がれし、土着の魂を宿す八人の志高き侍たちが現れたのです。

その者どもは、南朝の志を胸に秘め、甲斐の信玄の威に抗いました。やがて夜陰に紛れて討ち入り、いさぎよく散ったのです。

されど、その誇らしき魂は、今もなお、かの地に棲まう龍のごとく、人々の心の奥つ方に息づいています。

そして秋風に揺るる柿の実は、国津の侍たちの言霊(ことだま)を、そっと宿し続けているのです。

八人の武士の魂(たま)は、土に根ざし、名を求めず、志を灯し、やがて秋の実りとなりて、民の暮らしを静かに見守ってきました。

散りし者どもの“国津の志”は、この地に今もなお鎮まり、長谷の民に受け継がれ、

かくして、その茜色に染まる祈りの刻は、世々(よよ)に渡り、長谷を守る結界となったのです。

🏵️ 信濃國【宮田村】— 熱量の砦・ヤマト王権の志を未来へ紡ぐ

🪶

いにしえの道しるべ

宮田村は、天竜川沿いの恵まれた立地に開け、古くから交通の要衝として栄えてきました。

諏訪の武士が台頭するなかでも、皇室の威を受け継ぎ、その神威をもって外からの圧力を力へと変えてきたのです。

その背景には、ヤマト王権から伝わる朝廷の権威があり、やがて幕府からの信任も得て、独自の秩序と雅を築き上げました。

外から吹く風を拒まず、しなやかに受け入れ己が力とする志は、今もなお息づき、未来へ進む礎となっています。

外からの風を受け、

しなやかに抱きとめ、

力へと変えてきた村。

📜 宮田村|王権の志が風に宿る、暮らしと志のものがたり

🛕 第一章|ヤマト王権の志を継ぐ、誇り高きいにしえの商家

宮田村は、古くより東山道と三州街道(伊那街道)が交わる交通の要として栄え、中央と地方を結ぶ重要な地でした。

その背景には、ヤマト王権の時代から続く皇室との深い結びつきがあります。

村では、朝廷に納める麻布(あさぬの)を織り、皇室に仕える誇りを胸に、日々の暮らしを紡いできました。

この商家は、そうした「中央と結び、誇りをもって商う」精神を今に伝えています。

武士の世を迎えても気品を失わず、街道を行き交う人々に商いを行い、関東の武士たちからも一目置かれていたと語り継がれてきたのです。

かつて麻を織り、馬を商い、日本武尊の信仰とともに歩んだ商人たちの物語が、今、恵比須様の微笑みとともに、この場所にふたたび息づこうとしています。

その扉がいま静かに開き、豊かさと福をもたらす力が、再びこの地に満ちようとしています。

恵比須さまの微笑みとともに、その福を、あなたの手元にも――

――『村の履歴書』特別編|宮田村 恵比寿様のご加護

スマホの待ち受けに、福と物語を。

ヤマト王権と結ばれたこの地の商家に刻まれた“笑福と金運”の象徴、恵比寿様。

福の風を、スマホの壁紙にお迎えください。

🏮 第二章|雅印の里―王権の志を継ぎし村、町屋の物語

信濃の國、天竜川のほとり。

その中ほど、豊穣なる土に恵まれし地に、宮田村は雅を結んでいます。

この地は、いにしえより朝廷とのまじわりて潤い、

その“雅(みやび)”の誇りを胸に、日々の営みを紡いできました。

🛕 はるか遠き昔——

ヤマトなる王権の志を受け継ぎ、その誉れのもと「梅」の雅印(がいん)を授かったのです。その輝かしき威光により、村は栄えてきました。

遥かいにしえの「皇(きさらぎ)」の記憶を刻む“ヤマト王権の面影”が、今も息づいているのです。

この地に息づく“雅”なる道の残響は、縄文・弥生の時代から、東山道、三州街道、そして今に至るまで、静かに響き渡っています。

ある者は銅鐸を携え、ある者は都に仕える使いとして、ここで水を一杯もらい、小田切川を渡っていきました。

江戸の世には、宿場町の中心として殿様を迎え、

今もなお、この道と土の匂いは変わらず、旅する者を静かに迎えているのです。

悠久の時の流れとともに歩んできた古(いにしえ)の町家は、今もここに佇み、旅人をそっと見守っています。

💧水をひと口召されよ。都までは、なお遠し…

🏯 第三章|いにしえの古き家に薫る、平家若武将の雅なる志

-1024x473.png)

かつてこの地には、一人の若武将がいました。

その名は、菅冠者 友則(すがのかんじゃ とものり)と申します。

平家の血を引くその者は、地方にも源平の争乱が広がる中、

故郷を守るという志を胸に、刃を振るったのです。

たとえ身内が源氏になびこうとも、若さゆえの一本気。

命と誇りを懸けて戦い、やがて命は散りました。

けれども、その生き様は、この地にしかと刻まれたのです。

🏯 高くそびえる土塀。

誇り高き若武将の志を映す、四角く刻まれた紋様。

そのひとつひとつに、いにしえの想いが宿ります。

若き者よ、その志を貫きたまえ——。

今もなお、この地は、若き平家の者が遺した

“志の結界”により、静かに守られているのです。

…若き命と誇りを懸けて散った、平家の若武将・菅冠者友則。

その“残響”は、いにしえの“まほろば”として、

今なお静かにその気配を漂わせています。

⛩️ 信濃國【飯島町】— 風は凛と、雅は静かに、時を超えて奏でる山里

崖上に吹くのは、凛とした源氏の風。

崖下に眠るのは、雅なる平氏の残響。

飯島町は、源氏と平氏の鬩ぎあい、悠久の時を超え、この地に同じく思いをとどめています。

台地に広がる飯島郷は、清和源氏の流れを汲む武士たちが築いた、規律と潔白を重んじる地。

人びとは、その志と節度の美しさを身に纏い 日々の暮らしを営んでいます。

そして、崖を下り見ると、そこにはかつての栄華、平家の儚い幻とともに田切郷があります。

かつて都の雅を背負った姿が残影となり、敗れた平家の記憶が、微かに響き渡ります。

その“美の残響”は、崖下にそっと封じ込められ、諸行無常の鐘の音が、今も時を越えて静かに響いているのです。

「おのれらよ、栄華善きにしもあらず」。

📜 飯島町|源氏と平家が息づく、時を超えたまほろばの山里

※ ここに掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません

⛩️ 第一章|飯島ー個が舞う、静けさの調べ紡がれる山里

信濃の国ー上伊那郡・飯島郷。

ここは、まほろば──凛とした源氏の誇りの面影、平家の栄華を秘めた残響。

遥かいにしえの二つの記憶は、今も確かに響き合っています。

この地は、古くは清和源氏の流れを汲む由緒ある武士が、規律を重んじながらも、心の拠り所となるべくこの地に降りてきました。

まるで一羽の胡蝶が、静けさの中で羽ばたくようにこの地に舞い降りたのです。

その者は、飯島氏と呼ばれました。禅宗の教えのもとこの地に土着の覚悟のもと、民衆とともに歩むことを決意したのです。

「小さいながらも、民と共に理想の地を築くのじゃ。」

🌬️ 第二章|飯島ー源氏の魂、律する風となりて

「個が舞う」飯島郷ー

その地の人々は、日々の暮らしに感謝を重ね、自らをそして、他者を重んじてきたのです。

せわしない世の流れから身を置き、穏やかでありながらも、凛とした空気がこの地には流れています。

「幸(さきわ)いとは、なんぞよー」

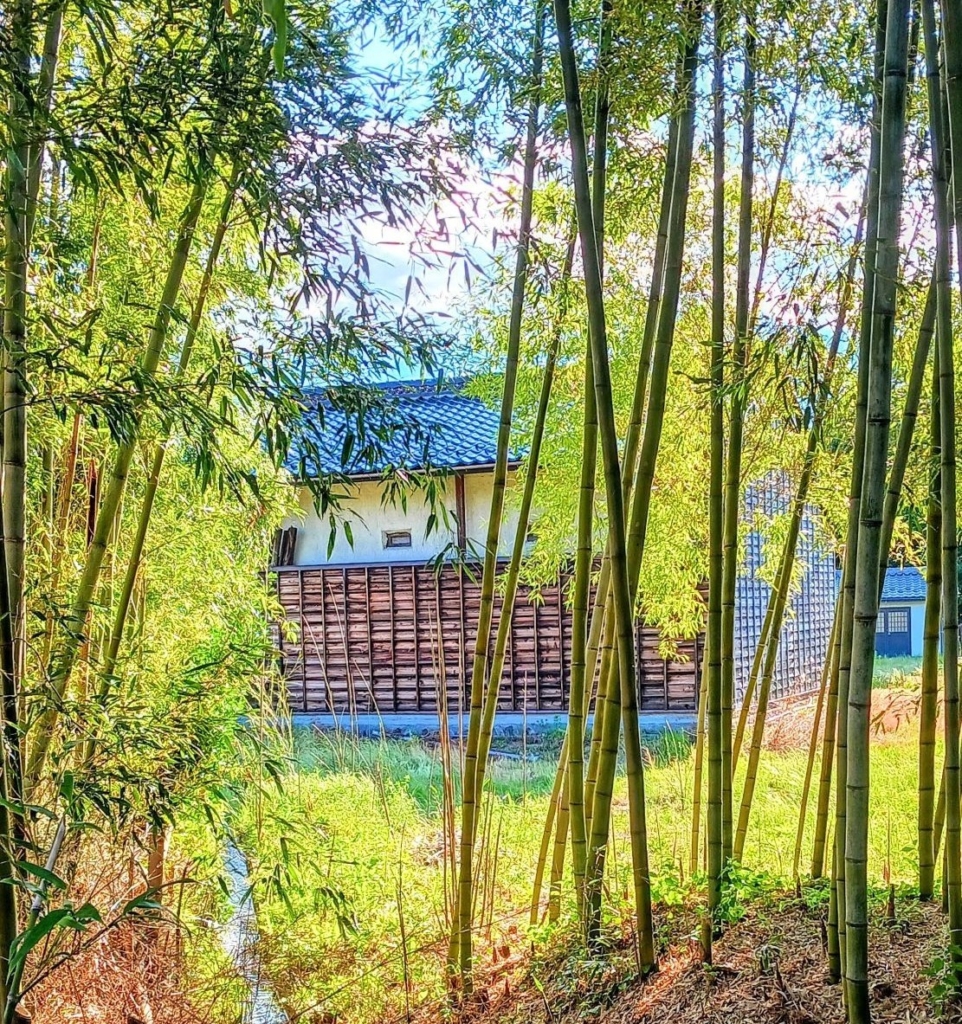

🏯 第三章|田切ー雅の残響、封じられし幻の調べ

崖上には、清和源氏の風が吹きー

潔白と規律を重んじる、朝廷を守りぬいた武士たちの精神が、凛とした空気をまといながらこの地に根づいています。

さらに、遥か見渡せば、霧にかすむ谷間に、儚き平家の夢の跡、佇むいにしえの雅。

この地に残った栄華の“余韻”が、静かに響き渡っているのです。

そのまさに、“結界”の際に建つ、一軒の古き蔵は、"まほろばの守人"なり。

この地に立つと、いにしえの二つの魂が、そっと寄り添い、優しく身体を包み込んできます。

そして、悠久の時を超えた今、者どもは静かに並び立つのです。

「世の移ろひ、まことに諸行無常なり。」

🌕 第四章|田切郷 — 月影の彼方、平安の面影が木魂する悠久の華(はな)

そして、崖の下に目をやれば、そこは、儚き平家の夢の跡。

佇むはいにしえの雅の地——

まるで幻霧のなかに浮かぶ、静けき平穏の都。

この谷には、平家の栄華が微かに留まっています。

朝廷の雅を宿した“御所権現”が、

永遠(とわ)の神夢を身に纏い、鎮まりのうちに息づいているのです。

その静けき佇まいは、まるで時を越えて、平安の世をそっと包みたまふかの如し。

たとえ平家の命運は遥かに潰えようとも、この地に漂う“いにしえの夢の残響”は、いまも雅の響きを淡く奏でています。

──平安の面影をそっと伝え、いにしえの夢が漂う、まほろばの谷──。

まずは、湯を一服、味わうがよかろう——

この地に漂う“雅の風情と夢の影”は、訪れる者の魂をそっと鎮めてくれます。

そなたの言霊、たしかに聞き届けたまわん。

⚔️ 信濃國【下伊那】— 南朝武士の誇りと山岳縄文の地

この地は、縄文の時代から豊かな自然に恵まれた土地でした。

丸みを帯びた山々が連なり、天竜川との標高差が生む多様な環境の中で、

人々は狩猟や採集を行いながら暮らしていました。

天竜川沿いの肥沃な土地では田畑を開き、稲作文化が根付いていきました。

やがて、山間に点在する村々が形成され、それぞれが独自の自治を持ち、村ごとの暮らしを築いてきました。

また、この地は戦に敗れた者たちを受け入れる地でもあり、 落人たちは山間の谷に身を伏せ、やがて里に降りて村を築いていきました。

鎌倉武士や戦国の世を逃れた者たちが集落を形成し、今も山水を利用した昔ながらの暮らしが息づいています。

こうした土地柄から、南北朝時代には南朝の宗良親王を象徴として崇め、その志を自らの地に刻み込みました。

戦国時代に入っても、中央の支配とは一定の距離を保ち、開拓精神と土着の文化を守り続けてきました。

また、この地の武士たちは山岳地帯を活かし、ゲリラ戦を得意としました。

そのため時の支配者もこの地を完全に掌握することはできず、武田氏でさえもその力を認め、南山衆として活用した村もありました。

こうして地元の自治が尊重され、自然に根ざした独立した文化が育まれていったのです。

この気風は現代にも受け継がれています。今なお自然と共に生きる暮らしが根付き、人々は縄文の息吹を感じながら土地を耕し、山水とともに暮らしを紡いでいるのです。

🌳 信濃國【泰阜村】— 戦乱を逃れ、未来を共に育む泰き村

遠き昔より、泰阜の山里には、静かな暮らしを求めて人々が辿り着いてきました。

戦乱を逃れ、あるいは新たな暮らしを願ってこの地に身を委ねた者たち。その足跡は、今もこの地にそっと息づいています。

出自の違いに縛られることなく、手を取り合い、助け合いながら築かれたこの村。

その者たちが育んだのは、自然と共に生き、和をもって道を拓く心でした。

その志は今も泰阜村に息づき、人の縁(えにし)を重んじる暮らしとして続いています。

もっと詳しく読む

⏳ 先住民と天竜川流域の暮らし

- 縄文時代、天竜川や山の恵み(漁労・樹実の採取・燃料など)を活かし、南部を中心に定住が始まった。

🏯 鎌倉時代:武士団の進出

- 地頭・知久氏が南部を統治し、農耕文化を支えた。

- 豊島氏(関東武士団)が北部を開拓し、戦略的拠点を形成。

- この違いが、南部と北部の文化的な差異を生む要因となった。

⚔️ 南北朝時代:移住者の流入

- 鎌倉幕府滅亡後、多くの敗残武士が天竜川を遡り、山里へと定住していった。

- 吉沢郷・中島郡(南信地方)から移住してきた武士団が、田本村・打沢村を開村。

⛰ 紀州熊野からの移住者

- 南北朝時代、紀州熊野から薬師如来を奉じた林氏一族がこの地へ移住。

- 秘仏を祀り、自治精神の強い集落を築いた。

📜 南山|誇りと技が息づく、山の者たちのいにしえ譚

🛡️ 第一章|誇りを守る山の者たち — 楽しむことが生きる力

🍃 そこは、「楽しく生きる」ことを守る村だった—

この地はかつて、戦の荒波をくぐり抜けた者たちが、ただ落ち延びるのではなく、本来の己へ還るための斎庭(ゆにわ)でした。

火を囲み、酒を酌み交わし、「人間らしく、楽しむこと」をもう一度思いだす。

戦(いくさ)は目的ではなく、生きる技と誇りを磨くための修練場だったのです。

互いの技を分かち合い、八百万の神々に感謝を捧げ、笑いを交わす。

その志を貫いた者たちは、やがて「南山衆」と呼ばれるようになりました。

🗡️ 第二章|技と誇りで生きる者たち — 南山衆の記憶が宿る

🍃 戦を越え、楽しんで生きる — 🏯 南山衆の記憶が宿る

南山衆は、武田信玄のもとで山岳戦に長けた武士でもありました。

戦は仕える先ではなく、己の技と誇りを磨く“行場(ぎょうば)”だったのです。

狩りと武芸を糧に、山で自ら立ち上がり、楽しむことを忘れませんでした。

その志は今も、「楽しみを分かち合う暮らし」として南山に息づいています。

🌾 第三章|共に生きる歓びの風景 — 山岳縄文の風が吹く集落

🍂 縄文の精神が今も息づく、団結の村いにしえ物語

南山では、榑木を伐り、川に流し、年貢として納めていました。

それは、みんなで働き、共に喜び合う暮らしです。

-

🌲 みんなで山に入り、木を伐り、川に流す

-

🤝 やり遂げて、笑みを交わす

-

🎉 榑木を見送り、自然と宴が始まる

それが「榑木踊り(くれきおどり)」となりました。

火を囲む狩人のように、働きのあとに輪が生まれたのです。

🔥 第四章|誇りを貫く声の記憶 — 南山一揆とその精神が宿る

🏹 南山一揆 — 🏯 幕府をもたじろがせた「山の誇り」

度を越した年貢の取り立てが南山の「楽しむ暮らし」を脅かし始めたとき、村人たちは静かに声を上げました。

息を合わせた力と巧みな動きで、南山衆は幕府をもたじろがせたと言われます。

犠牲者を出さずに通した願い――「南山の者たちには、一目置け」。

今もなお、この集落の古民家には、南山衆の魂が、そっと、息づいています。

楽しんで働き、助け合って暮らせよ…

📜 稲伏戸|熊野の仏を負ひて、甦りの道を織る山の里

泰阜村の北の山あい、いにしえより仏を奉じて村を拓いた小さな集落――それが稲伏戸です。遥か紀州より落ち延びた者たちの息吹は、いまもこの地に静かに息づいているのです。

🏵️ 第一章|熊野より旅立ち、南朝の灯を胸に

南北朝の戦火に追われ、紀伊の熊野より北を目指して旅立った一族がありました。それが林一族でした。

この者たちは南朝に味方していましたが、戦の荒波に揉まれ、北朝の勢力に追われて、ついにはふるさとの地を後にすることとなったのです。

信濃の国は、南朝に心寄せる者の多い地でした。しかし、その道のりは険しく、山また山を越えての旅は、まるで熊野の修験のような、祈りを重ねる旅路だったのです。

🙏 第二章|薬師を奉じ、異郷へ踏み入る

やがて彼らは、三河の国・鳳来寺山にたどり着きました。

そこで耳にしたのは、信濃には諏訪信仰を戴く武士たちが多く逃れて根を下ろしているということでした。

自らの信じる熊野の神々とは異なる神々の地であると知ったのです。

「われらが熊野権現さま見守らず地で、果たして心穏やかに暮らせるものか」

そう語り合った末に、一族は薬師如来像を奉じて、泰阜の地に入ることにしました。この仏こそが、自分たちの魂を護るものであり、心の支えとなるべきものだったのです。

その夜、皆が薬師の像の前に集い、首を垂れて祈りました。

「どうか、この先の道をお導きください。我らの命、どうかお護りくださいー」と。

🛕 第三章|仏を秘めて、山の里をひらく

こうして、一族は泰阜村の北部、いま稲伏戸と呼ばれる地へとたどり着いたのでした。深い山々に抱かれたその地で、その者たちは仏を心の拠り所にし、少しずつ村を拓き始めました。

「この仏は、他人には見せぬこと。これは、我らの魂を護る熊野の権現さまの化身なのじゃ。」

そして、朝は山に分け入り、夕は薬師の側で語らい、癒しと力を得て、日々の営みを重ねていきました。

やがてその者たちは、隣の村々を助け、人のために尽くすことを、誇りとするようになったのです。

🍃 第四章|薬師仏の祈りといにしえの灯火

「この先も、望みを託す者たちに光を届けるのじゃ——」

月日は流れ、世は移ろえども、その志は今も変わらず、薬師堂の横に息づいています。春には若き者らが集い、夜には仏のそばで酒を酌み交わし、語り合う光景が見られます。

その仏は、今も秘され、薬師堂にてひっそりと祀られているのです。

そして、風と共に囁かれる声が聞こえてきます。

「よう、来たなーーここにお座りなされ。」

📜 我科|幸(さきわ)いを求め、たどり着きし泰らかなる里

⚔️ 第一章|落ち延びて、山に祈る

かつて鎌倉幕府の宿老として名を馳せた三浦氏。

しかし宝治合戦に敗れ、その栄華は音もなく崩れ落ちました。

命脈を保つため、一族は各地へと散り、ある者は三河の地に流れ着きます。

けれど、そこでも安寧は得られず、再び争いに巻き込まれることとなったのです。

——「幸わいは、いずこにあるのじゃ?」

そこで、逃れし者どもが選んだのは、天竜川をさかのぼる、遥かなる信濃の奥。

やがてたどり着いたのは、いま「二軒屋」と呼ばれる深い谷。

人知れず、静けさに抱かれ、豊かな山の恵みをよりどころに暮らす場所。

それは、“守るべき何か”をたずさえた者たちが選びとった、「祈りの地」でした。

🌿 第二章|譲葉の祈り、命をつなぐ

やがて三浦の一族は、この地に根を下ろし、山を静かに拓いていきました。

そして、自らが繋ぐ命の絶えぬことを祈り、受け継ぐ者たちへの想いを込め、ささやかな祠を建てました。

それが、「譲葉大明神」です。

譲葉とは、若き葉に命を託し、後の世へと想いを託す祈りでした。

その後も、少しずつ森を切り拓き、谷の水に田を作り、山の恵みを受けながら生を紡ぎました。

ささやかな営みに感謝しつつ、日々暮らしていったのです。

🍃 第三章|谷風とともに、幸わいの里・我科へ

知らぬ間に、幾世の代を重ね、そして、長い月日が流れました。

やがて一族は、先の人々が落ち延びた、さきわいの大河――

天竜川のほとりにある小さな里に辿り着きました。

陽が照り、川の水と山の恵みに満たされた地でした。

煌めきながら流れくる一筋の山の水が、この地を潤していたのです。

辿り着いたその里を、その者どもはいつしか『我科(がじな)』と呼ぶようになりました。

今でも、山の奥の方より流れくる一筋の水にそっと手を浸すとー

微かな囁きが谷風に乗って聞こえてくるのです。

命と水のありがたきを、忘るるなかれー

我(われ)の科(しな)――己が拓きし道、幸せとならん。

🌉 信濃國|【南木曽町】— 谷を越え、時を紡ぐ縁(えにし)の地

南木曽は、東山道・吉蘇路・中山道が交わる“縁(えにし)の地”。

古来より旅人や軍勢が峠を越えて東西を結び、そのたびに里人は黙して道を守り、安堵の架け橋となってきたのです。

木曽義仲もまた、この峠を越え、京をめざしたと申します。

里人は焚火を囲み、祈りを託し、義仲の軍は谷を越え、武士の世の明けを告げました。

その足音は時を超えてなお山あいに息づき、南木曽は“義と祈りを架ける護り橋”として今も在り続けているのです。

📜 南木曽町|谷を越え、義を紡ぐ道の誇り

⚔️ 第一章|義仲を迎えし峠道にて—焚火の刻、静かに燃ゆる誓い

-1024x473.png)

南木曽町――

その急峻なる峠は、古代の東山道、吉蘇路、そして中山道といった大路が交わる、まさに「縁(えにし)の地」でした。

山深き道を、時に命を懸けて渡る者たちを、この地の民は、黙して見守り、陰ながら支えてきたのです。

かつて、ここ南木曽の山間には、

谷を越え、峠を踏みしめながら、東西を結ぶ旅人たちの足音が響いていました。

木曽義仲もまた、この地を京へ上る宿(しゅく)として選んだのです。

村の者は、時として、要人の命託されしこの危うき峠道を、声もなく、ただ黙々と、されど確かに――守り継いできました。

それは、己らの誇りにして、生きがいでもあったのです。

その夜、谷の底にて、焚火を囲む村の者たちの姿がありました。

「いつ義仲さまがお着きになってもよいよう、用意を怠るでないぞ。」

その一言が、夜の影に、静かに沁みわたってゆきました。そして、者どもは、祈るがごとく、黙して頷いたのです。

🏯 第二章|勝鬨の声、谷を越え、義の橋を架けんとす

-1024x473.jpg)

急峻なる谷間に陣を張る義仲の姿は、

まさに天より龍の舞い降りたるがごとく——。

その勇姿は、新たな世の幕開けを告げるかのようであったと申します。

それを静かに、されど誇らしげに見守る者どものあいだに、

ひとときの安堵が、そっと広がっていったのです。

やがて時は、幾世の代を重ねてゆきました——

されどその誇り高き想いは、絶えることなく脈々と受け継がれていきました。

そして今もなお、奢れる平家を討たんとする“縁の地”として、己が誇りを、静かに、あすの刻(とき)へと架け続けているのです。

天の津より授かりし、この地の祈りは——

東(あずま)と西(にし)とを結ぶ、“心の架け渡し”なり

⛰️ 信濃國【七二会】— 琥珀に閉じ込められた煌めき、静寂と秩序の村

七二会(なにあい)は、遥かいにしえのころ、信仰深き民によって拓かれ、最勝寺を通じて朝廷に寄進された祈りの里でした。

やがてこの地を含む「小川荘」は、在地の武士たちが支え、人々は厳しい山間にあっても穏やかな営みと秩序を育んでいきました。

鎌倉時代、承久の乱で幕府に功を立てた春日氏が佐久の地より下向し、地頭としてこの地を治めます。

朝廷にゆかりある一族であった彼らも、この里の人々にとっては“外の者”。されどその武威をおごらず、民と共に祈りに身を奉じ、この地に根をおろしていったのです。

📜 岩草|山の彼方に祈りを捧げ、安堵を育みし、いにしえの記憶

🕯️ 第一章|春日氏、祈りによりて、在地の心に灯を灯す

されど春日氏は、力を振るうことなく、民の声に耳を傾け、首を垂れて祈り、信仰の心をもってこの地を治めました。

「この地に、神を祀る社を――」

春日神社を建てようとの声が上がると、地の民は静かに心を動かされ、自ら進んで手を貸し、寄進を重ねたのです。

🙏 第二章|秩序に奉じ、静寂を守りし ― 地の祈り

そして、四百年のあいだに、近隣の村々では数々の争乱もありました。

小川氏は三河の地へと退き、代わって村上氏配下の大日方氏が台頭。

春日氏は、隣人である大日方氏とは、ときにいさかいもありましたが、共に南朝方として幕府に抗い、人々のためにこの地を守りました。

民が案ずることなく日々の暮らしを営めるように見守ってきたのです。

🏞️ 第三章|ゆく川のながれは絶えずして ― 静寂に宿る、安堵の祈り

1-1-1024x824.jpg)

人びともまた自ら団結し、春日山神社を心の拠り所として、この地を支え続けました。

やがて時は流れ、約四百年という歳月が安堵のうちに過ぎていきました。

この地の民は、世は変わろうとも微動だにせず、

そして、琥珀のような永遠の美しさを守り、祈りの心を磨いてきたのです。

けれども戦国の世が訪れ、武田から上杉へと移り変わる中で、

春日氏にもまた、旅立ちの時が訪れました。

「ゆく川のながれは絶えずして――しかも、もはや元の水にあらず。」

けれど、この地の安堵の祈りは、絶えることはありませんでした。

春日氏が遺した祈りと秩序の心は、この地に今なお息づいているのです。

🌇 第四章|夕日に佇む春日氏の面影 — 変わらぬを以て、強さと成す

-768x1024.jpg)

その後も、人々の信仰のまなざしと秩序の心は、揺らぐことはありませんでした。

今も、人々は僅かばかりの畑を耕し、夕日にその身を照らされながら、穏やかなる日々を重ねています。

いにしえの記憶は、決して色あせることなく春日氏の残影と重なり合い、山間に茜色となって、浮かび上がってくるのです。

「世の移ろいにどうぜず、変はらぬを以て、強さと成すべし」

🪔 第五章|揺るがぬ静謐(せいひつ)に、安堵の微笑み宿す

そして、今でも聞こえてくるのです。

風の音とともに、春日氏の微かな声が…

「恙無く(つつがなく)過ごしておろうか――」

その限りなく美しく琥珀に包まれた世界は、心地よい平穏と安堵に包まれ、飴色に輝いています。

振り向けば、どこか懐かしくもあるその姿は、どんなに世が乱れようとも、微動だにせず、いにしえの安堵と笑みを湛えているのです。

「かくあればこそ、美し…」

静かなる封印 ― 琥珀の中に眠る、いにしえの村 —

静かに息づいてきた、山と祈りと秩序の世界

そっと起こさないように、夢の中にはいっていきませんか…

そして、少しだけ、夢の温もりに触れてみませんか。

📜 論地|矢の行方にて、水を分かちし和の縁(えにし)の地

かつてこの山間の地では、春日氏と小田切氏が、谷を潤す山水の分け前を巡り、矢を放って境を定めました。

──矢の行方を天命とみなし、潔く受け入れる。

放たれた矢は、美しき理(ことわり)の弧を描き、谷の一点に立ち届きました。

両者は深く頷き合い、誇りと安堵の笑みを交わしたと伝わります。

それより後、この地で水を巡る争いは絶え、

「水を論じた地」──論地(ろんじ)と呼ばれるようになりました。

今もなお、山は絶え間なく水を湛え、谷を潤し、

人びとの命と心を静かに満たし続けているのです。

⛰️ 七二会|雲海に包まれし山間、田を継ぐ者の朝

ふと立ち止まれば遥か彼方に広がる雲海。悠久の時の流れ脈々と受け継がれる農の営み、そして田植えの朝。「間に合わぬ…」とこぼしつつも、いにしえより続くその営みは、変わらずこの地にて始まりぬ。 ![]() 👥

👥

🌾 信濃國【中条】— 縄文の穂を祀りて、山の雅を語らう地

中条は、縄文の祈りと黄金の稲穂が重なり合う“稔りの里”。

川の辺には翡翠を磨く声が響き、五穀と祈りがひとつに結び合い、静けさの営みが息づいてきました。

やがて鎌倉の世、春日の氏がこの地に入り、荒ぶる武士多き時代にあっても、諏訪の神を敬い民とともに大地を拓きました。

大日方の一族に受け継がれてもなお、稲穂の煌めきは人々の心を鎮め、代々の絆を結び続けています。

いまも皇足穂命神社に祈りは絶えず、この地は“稲穂と祈りの里”として生き続けているのです。

📜 中条|穂と祈りが紡ぐ、静謐なる山の記憶

🌾 第一章|祈りと静けさの里

北信濃──その山の奥つ方、黄金の稔(みの)りある皇(すめら)ぎの里、そこはかつて中条村と呼ばれていました。

かの地は豊けき川の辺(ほとり)にて、稲穂を祀りつつ、大地の恵みとともに幸わいを育んできたのです。

たわわに実る稲穂の煌めきは、飛鳥の世より絶ゆることなく、この里を潤してきました。

人々は揺れる稲穂の煌めきに祈りを託し、豊穣と安らぎをひそやかに願ってきたのです。

⛩️ 第二章|縄文の祈り、稲穂に宿りて

中条の地は、遥か縄文の昔より、八百万の神々に祈りを捧げ、豊穣の恵みにありがたきを重ねてきました。

縄文の宮なる里を仰ぎ見れば、翡翠を磨く者の姿ありて、生きとし生ける魂(たま)の希望に満ちていたと申します。

かの地は五穀の煌めきと祈りがひとつに結び合う、豊かな営みの郷(さと)でした。

されど鎌倉の世になりて、他郷より春日の氏(うじ)なる武士の一族がこの地に入って来たのです。

しかれども、荒ぶる武士ども多き中、かの一族は諏訪の神を敬い、祈りを忘れず、争いを好みませんでした。民と共に頭(こうべ)を垂れつつ、山の奥の地を共に拓いていったのです。

かくして、黄金の恵みを護るその姿は、在地の民の心に静かに重なってゆきました。

⛰️ 第三章|山の交替と祈りの契り

やがて時は移り、大日方の一族がこの地を治めるようになりました。隣荘の氏(うじ)も退きて、世は乱れの影を見せたのです。

されど、この地の者は動じることなく、稔りへの信仰とともに日々の営みを紡いでいきました。

秋になると、皇足(すめたる)より賜わる黄金のごとく実る稲穂は、民の心をそっと撫で和らげたのです。

たとえ心に乱れは生じようとも、その煌めきの静けさに魂を鎮めました。人々は大地に祈り、静かに安堵の時を過ごしたのです。

その祈りの響きは、黄金の稲穂に護られ、代々の絆となり、山里に広がっていきました。

-300x175.png)

🛕 第四章|黄金の稲穂、静けさの結界

かの皇足穂命(すめたるほのみこと)なる神は、豊けき稲穂の里に鎮まり、人々は稔り(みのり)豊かなることに祷(いの)りを捧げました。

その有り難き思いは、いにしえの時より、長きを越えて受け継がれてきたのです。

人びとの奥なる魂(たま)の稲穂の如きさざめきは、いまもなお、かの地に静かに息づいています。

大地の恵みの幸わい(さきはひ)ありて、八百万の祈りを重ねしこの地の民は、皇足のもとに鎮まるなり。

かくして──

中条の地は、穂命のあらんかぎり、魂の祈りを紡ぎ続けているのです。

👹 信濃國【鬼無里】— 東と西、“日本”を結び留むる縁の地

北信濃・鬼無里は、東と西を結び、日本を統べる“魂の結び目”の谷。

飛鳥の世、天武天皇は鬼門を封じ、この地を「鬼無き里」として国家の祈りを刻みました。

やがて紅葉は都の文化を伝え、鬼と化して討たれるも、その姿は“封印と伝承”を背負う現れとなります。

以来、鬼無里は幾度の乱世を越えてなお、封印の地として国家の安堵を支え続け、今も静かにその祈りを息づかせているのです。

📖 鬼無里|封じと祈りの地、国を繋ぎし静謐の京

第一章|天皇の御矢、鬼門に放たれし折

遥か飛鳥の世──

外つ国の影に脅かされしとき、天武天皇は都を移すべく御心を定められました。

かの地は深き山々に抱かれ、されど報せ(しらせ)の集う要(かなめ)の谷だったのです。

八百万の神が山を揺るがし、水が流れ出て谷となり、ゆえに“水無瀬”と呼ばれていました。

そこはまた、我が身を護りし兵(つわもの)どもが集う信濃国の奥つ方でもあったのです。

されどその谷にはまつろわぬ者どもが潜み、鬼と成りて一夜にして山を築き、天武の御心に抗し続けていました。

かの皇(すめらぎ)は憤りたまいて、雷(いかずち)のごとき御矢を天より放ったのです。

こうして「鬼無き里」として封じられ、この地は安堵のうちに鎮まりました。

かくして、その地は“鬼無里(きなさ)”と呼ばれるようになったのです。

第二章|割れし国を綴じる、魂の継ぎ目

鬼無里──

そこは東と西、分かれし“日本”の魂の継ぎ目にして、国家の縫い目なる地でした。

鬼門を龍頭に留めおき、八百万の鬼らを鎮め、ふたたび日本が割かれぬよう、祈りとともに封じられたのです。

鬼どもは頭を垂れ、山の奥つ方へと鎮まりていきました。国の基(もとい)を静かに支え続けたのです。

かの皇(すめらぎ)は静かに頷き、ここを以て、「我こそは日本を統べる者なり」と深く心に留め置きました。

第三章|紅葉、御門のうねりを伝え、八百万の鬼を掌(つかさど)る

時は流れ、世は平安となりました。されど、武なる者が力を得て再び国の世は揺らぎ始めたのです。

そのころ、都より流れ来たる一人の女──紅葉なる者がおりました。

源氏に寵愛されしその者は、地の民に雅の道と教えを導き、人々の心に火を灯したのです。

されど古(いにしえ)の神託を受け、やおよろずの声を聞きて“鬼”と化し、世をふたたび乱そうとしました。

かくして、天皇は平氏なる者に討伐を命じ、鬼無里は再び封ぜられたのです。

この地は、ふたたび“結い目”として、安堵の静けさに鎮まりました。

第四章|封印の地、今も静かに国の基(もとい)を支えぬ

やがて世は移ろい、武士の世となれど、かの地は、なおも静かに封じられ続けたのです。

戸隠の霊嶽(れいがく)より、目覚めんとする龍も、ただ鎮まり、封ぜられしままに国家の礎をなしていました。

かくして今の世に至るも、天なる皇(みかど)の御力のもと、日本国は安堵のうちに在り続けているのです。

されど、八百万の神々のざわめきは、山の奥つ方より伝わってきます。その響きは今日(けふ)になりて、増しているのです。

— 風が語るは、いにしえの封印の記憶と、安堵なる世。

紅葉の封印が語り継がれる、静謐のときを紡ぐ

⛩️ 天武天皇の封印、安堵の御印を受け継ぎし結界

天武の安堵が残る、魂の結界を護る —

— 白髭神社を見下ろすその場所は、まるで「安堵の息吹」が宿る結界のごとし。

張りつめた気配のなかにも、皇(すめらぎ)の祈りは鎮まっているのです。

遥かなる京を望み、

鬼無里の山にそっと佇むその家は、

🕯️天武の安堵の“しるし”を、今もそっと灯し続けています。

🪵 上野国【南牧村】— 知恵と和の風がめぐる山奥の里

群馬県南牧村は、「不便だけど、だからこそ暮らしていける」村です。

この地では、古くから人々が自然と向き合い、知恵と工夫を重ねながら暮らしてきました。

「外に吹く風が福を運ぶ」ーこの精神が村を支えてきたのです。

🛖 南牧村 ― 縄文の狩人が刻んだ暮らしの記憶を残す古民家

この地では、旧石器時代、黒曜石や水晶の石器が使われていました。

そして江戸時代には、優れた砥石がこの地の誇りとなりました。

南牧村は、いにしえの昔から、命をつなぐ知恵と技が息づく場所だったのです。

それは、まさしく“縄文狩人”の誇りでもありました。

🛖 南牧村 ― 福を運ぶ風が通う、山奥の古民家

※ ここに掲載されている建物は、取引物件としてご案内しているものではありません。画像はプライバシー保護のため加工しています

この村の人たちは、険しい自然の中で暮らしてきました。

この土地は稲作には適さず、暮らしは決して容易ではありませんでした。

外とのつながりは、命をつなぐ手立てだったのです。

やがて戦国時代、村人たちは領主に抗いました。

そして、風の如くやってきた武田信玄に助けられたのです。

その時は、喜びのあまり、橋の上から火の輪をぐるぐる回したといいます。

それが「🔥 火とぼし祭り」となりました。

その火は、いまも外の風に揺れながら、ひそやかに魂を灯し続けています。

🍃 今日もまた、時の風を受け入れながら――

🪶【ことの葉】—いにしえの物語を潤す、祈りのしずく

日本は、八百万の神々とともに、小さき国々が息づき、

時の移ろいとともにその姿を変えながらも、途切れることなく、

“いにしえの記憶”を受け継いできました。

この国に生きるということは、分断ではなく、

「結びなおし」の中に身を置くことなのかもしれません。

「ことの葉」の棚では、物語の本編に収まりきらない、

思索のかけらや語りの余滴を、そっと記していきます。

いにしえの物語にふと触れし折り、

心に芽生えたささやかな気づき —

祈りにも似た言の葉、風景の余韻、

そして道すがらの、悠かなるあわい —

それらは、木の葉に宿る露のごとく、

やがて魂の宿る地を、静かに、深く、潤してゆきます。

ひとしずくの余韻が、祈りの言霊となりて、

この棚にそっと遺されゆくことを、心より願ひつつ――。

🪨 甲斐国|岩殿山にて、断たれし信と、語らぬ言霊漂う

— 世のうねりに沿う柔なる断、それもまた肝要なり—

かつて、甲斐国の東端、都留なる地(現、大月市)に、

岩殿山(いわどのやま)と呼ばれる、天然の要害がありました。

この岩山に、武田の主君を裏切り、その身もまた滅びた者がいました。

その名は、小山田信茂と申します。

かの者は、硬きを胸とし、思い定めて、一族を救うべく信長に与したのでした。

されどその断は、岩のごときに重く、時のうねりに沿うこと叶わずー

信長は、それを「信なき者」として斬り捨てたのです。

世に疎く、ただ一族のみを救わんとしたるが――かの終焉なり。

小山田信茂の霊は、岩殿山の霧のなか、今も黙して語らず――。

その麓に静かに佇む古民家には、

風とともに、人の哀れがそっと染みこんでいるようでした。

霊山に祈り、命を紡ぎ続けてきた者たちの時間が、

いまも静かに息づいているのかもしれません。

——関東の霊山、その記憶のひとしずく。

🪶 高遠藩城下|律令制の残影—時の世のあぶれ者たち偲ばるる古き庵

時の世のあぶれ者たちが築いた庵

千年以上前、律令制度が崩れ、重い年貢に苦しんだ人々の中には、

村を離れ、戸籍を捨て、この地の荘園へと流れ込んだ者たちがいました。

されども、その者らはただの流浪の民ではありませんでした。

この地に身を寄せた者たちは、荘園の中で生きる術を身につけ、

このような小屋に住みながら己らの技を磨いていたのです。

やがてその者らは、次の時代を支える有力な農民となり、

そして武士へと成長していきました。

🎭 社会の枠からこぼれ落ちた者たちが、新しい時代を築く——

この庵には、そんな「時の世のあぶれ者」たちの志が、

今もなお深く刻まれている気がするのです。

🛖 高遠藩城下|御上方の御沙汰に従へど、なお誇りを抱きし古き庵

高遠藩は、三万石の小さな藩でした。

耕作地は乏しく、たびたび財政難に苦しむこともありました。

そんな折、隣接する天領との入会地において、藩はついに、伐採を強行せざるをえなくなります。

けれどもそれは、天領の村々の強い反発を招き、緊張をはらむ火種となっていったのです。

その見張り役を命じられたのが、名もなき下級武士たち——。

篝火ゆらめく、山の庵にて。

者どもは静かに、こう呟いたと申します。

「藩のため……お役目は、果たさねばならぬ……」

世は移ろうとも——なお変はらぬ、武士の志なりけり…

🛖 高遠藩城下|凛然たる武士の志、古き庵に宿る理(ことわり)の地

この地は、高遠藩の城下なりー

かつて武士たちが、静かに志を磨き、己の誇りを胸に暮らしていました。

いざという刻(とき)には、ただちに殿のもとへ馳せ参ずる——

その覚悟を胸に、日々、鍛錬を怠らず、武士の魂を磨き続けたのです。

名誉や体裁ではなく——

鎌倉より室町、そして戦国を越えて、先祖たちは脈々と受け継がれし覚悟をもって、この土地に開き、己を貫いてきました。

江戸の時に入り、世が移り変わっても、その志は決して揺らぎませんでした。

幕末には、学問を奨励し、藩士たちは学びを深めたのです。

その学びは文明開化の世へと受け継がれ、

新たな時を築く礎(いしずえ)となりました。

巧みならずとも、黙して務めを重ねて——

積み重ねし誠は、花と咲くものなり。

その志は、時を超えて今もなお、この地に息づいているのです。

在地の志ある者よ、いまこそ高遠城下へ。

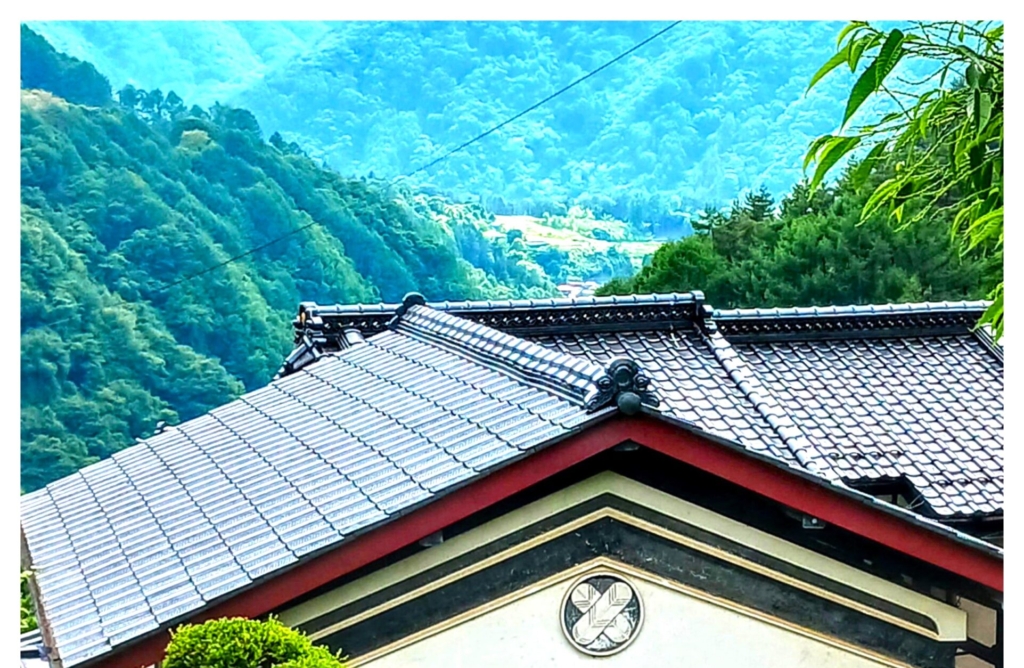

📜 高遠藩春近|貴族の香ー朝廷文化の気品を纏う雅の里

— 朝廷の気品と武士の誇りが交わる、優美な系譜なり —

竹林が夕暮れにそよぎ、山里の小道が静かに風に揺れています。

浮き世の喧騒を離れ、静かに佇む「雅の地」。

ここ春近(はるちか)は、高遠藩の中でもひときわ雅なる特別の地でした。

その名は、かつて貴族が「縁起が良い」として授けたもの。

さらに往古、この地は朝廷に麻布を奉りし御料の地にて、貢租を免ぜられ、

中央の政(まつりごと)と深く結びついていたのです。

鎌倉、室町、そして戦国の乱世を経ても、この地には朝廷の気品と安らぎが変わらず息づき、人々にとっての心の拠り所であり続けました。

ときが移り、世が移ろえども——

春近の名とその雅の系譜は、あすの世へと静かに紡がれてゆくのです。

🧭 高遠藩手良|飛鳥の息吹ー渡来人の文化が薫る上品な蔵の里

この地は、弥生文化が開花し、

飛鳥朝廷の影響を色濃く受けたと言われています。

聖徳太子が迎え入れた、

おそらくはとても教養が高い渡来人が拓いた集落とされ、

その文化の香りは今も静かに息づいています。

この上品な佇まいは、かつて高遠藩の中でも際立ち、

武士や知識人からも尊敬を集める場所であったことでしょう。

ここには、いにしえの文化が出会い、

暮らしと共に受け継がれてきた風景が残っているのです。

山に風が吹くと、

まるでいにしえの貴族たちの記憶がよみがえるような、そんな気がしますー

🧭 高遠藩荊口|風に忘れられた時の隠れ里—名もなき者たちの古民家

-1024x668.png)

天竜川沿いの伊那谷は、縄文時代から豊かな地でした。

しかし、その文化の中心から離れた場所に、名もなき人々の隠れ里があったのです。

それが、荊口(ばらぐち)。

険しい渓谷に囲まれたこの地は、かつて都や城下の喧騒を避けた者たちが身を寄せた場所でした。

戦乱の時代、文化人や追われた者たちは、

より奥深く、より目立たぬ場所を求めました。

いにしえの隠れ里と呼ばれる地には、

命をつなぐための集落の民や細い道、水場があったのです。

しかし、荊口は違いました。それすらない、まさに人が踏み入れることを拒むかのような地だったのです。

🛖 高遠藩竜東|縄文から昭和へ—木造文化最後の平屋系譜

遥か縄文時代より、人々は天竜川の恵みを受け、この地に暮らしてきました。

平安、鎌倉、戦国、江戸、そして昭和へ——。

木造文化は、時代を超えて受け継がれてきたのです。

そして今、その最終章を告げるかのように、この平屋は佇んでいます。

それは「最後の木造文化の砦」、そして「語り部」として——。

昭和の家族団らんを支えた木のぬくもり。

薪で沸かす風呂、かまど、そして、

縄文から続く「人が本来持っていた温もり」を残す平屋。

木造文化の最終章。

この記憶を、未来へつなぐために——。

木造文化は次第に影を潜めていきます。

そんな時代の変遷の中で、

この家は「木造文化最後の語り部」 として、何を語っているのでしょうか。

🍃【村の履歴書】昭和の遺産として、ここに記録。

掲載している建物や風景は、かつての暮らしの足跡を今に伝えるものであり、すでに新たな住人に受け継がれたものや、地域の景観の一部として静かに佇むものも含まれます。

『村の履歴書』は、販売・賃貸を目的とした広告ではなく、将来の担い手との静かな出会いを願い、物語とともに地域の魅力を伝える情報発信です。

運営:株式会社ACTNICHE(宅地建物取引業者/東京都知事(1)第111074号)